managed care formularies

A study of product and policy data reveals a lack of standardization

among managed care formularies.

という副題の付いた文章。

http://www.amcp.org/data/jmcp/feature_v4_289-295.pdf

Table.1にはSSRI、2はStatin、3はAntihistamineが並んでいて、

1999年のものだが、現在日本で使われている薬の名前が多く見えている。

文章の内容としては、どの薬を選べばいいか、

その基準はどうするかといったような概論的な話で、

個別の薬剤についてではない。

例としてあげられているだけ。

それにしても、製薬会社としては気になる数字だろう。

本文でも述べられているが、

「選ぶ基準」として、「症状が消える」、「QOL」、「副作用が少ない」、「安い」など、

どのあたりで考えるかということが問題のひとつ。

このところ日本でも、個別の症状ばかりではなく、

QOLを大切に考えようじゃないかとの話題は聞く。

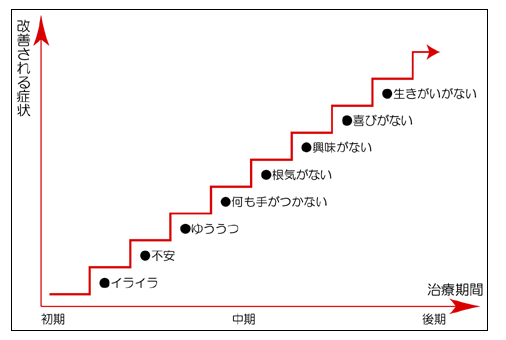

SSRIについていえば、

症状改善を数字で表すとして、

その症状の内容はどういうものなのか、

実は問題がある。

QOLに至っては、なおさら難しい。

そもそも、「major depression にはSSRI」という公式の、

major depression という判別がどうかという問題がまずある。

非定型うつ病の症例研究

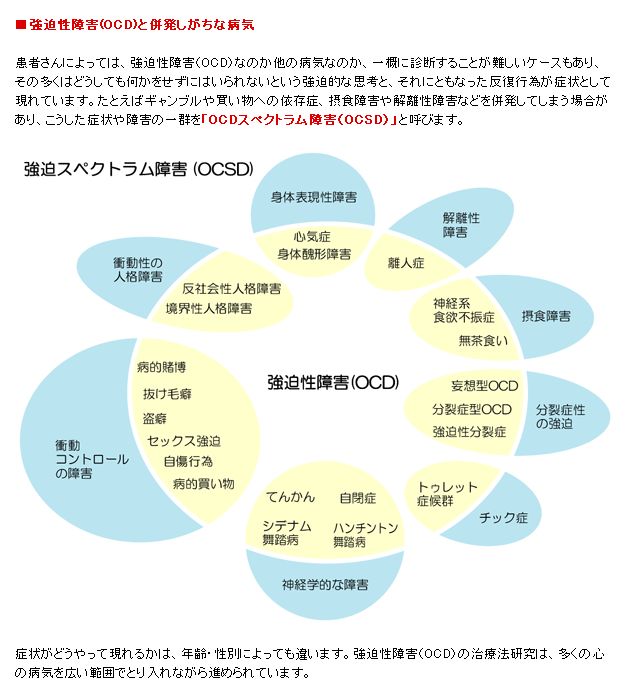

こうした論文を読むと、comobidityの問題はやはり大きいと思う。

くっきりとしたclinical entityを立てきれない現状では、記載を精密にしていくしかないのだろう。

*****

非定型うつ病の症例研究

多田幸司,山吉佳代子,松崎大和,小島卓也

Koji Tada,Kayoko Yamayoshi,Yamato Matsuzaki,Takuya Kojima:

Atypical Depression in Japan-39 case series-

目的と方法: Columbia大学の研究グループによれば,非定型うつ病とは気分の反応性のある抑うつ気分に加えて,過眠,過食,鉛様の麻痺,拒絶に対する過敏性の4項目のうち2項目を満たすものである.本邦における非定型うつ病の臨床特徴を捉える目的で非定型うつ病の診断基準を満たす外来患者39名(男性10,女性29)について発症年齢,合併精神障害について調べ,各々の非定型症状について症例ごとに検討した.さらに,対人過敏性と非定型症状の関連,うつ病発症前のライフイペント,心理的ストレスの有無についても調べた.

*

結果:平均発症年齢は22±6歳と比較的若く,合併精神障害では社会恐怖が20例と最も多かった.過食症状は30例に認めそのうち25例が女性と性差が際立っていた.過眠症状は29例に認めたが眠気を訴えるものは7例と少なく,多くは気力がなくて起きていられないと訴えた.鉛様の麻痺を認めたものは19例と比較的少なかった.拒絶に対する過敏性を認めたものは32例であり,この症状はFNE,LSASおよびBSPSのスコアと相関していた.過眠は対人過敏と関連した症状であるとのParkerらの研究をふまえて対人過敏と過眠,過食との関連を調べたが有意な相関は得られなかった.うつ病発症の誘因としては異性との別れが7例と目立ち,社会恐怖を合併しているものでは,恐怖症状のため社会生活で自信をなくし絶望することが心理的ストレスとして重要であった.双極性障害を合併しているものは7例であり,そのうち6例が全般型の社会恐怖を合併していた.

*

考察:これまで海外で報告されていた非定型うつ病の特徴が今回の研究でも一部確認された.また,非定型症状の特徴についても明らかになった.合併精神障害ではとりわけ社会恐怖の意義が大きく,拒絶に対する過敏性は,合併する社会恐怖と関係があることが明らかになった.また,社会恐怖全般型では非定型うつ病の経過中に双極性障害へ発展する可能性があること,恐怖症状により自信をなくし絶望することがうつ病の背景にあるストレスとして重要であることなどが明らかになった.予後については合併精神障害のないものや非全般性社会恐怖を合併しているものでは比較的良いが,全般性社会恐怖や人格障害,双極性障害を合併しているものでは不良であった.<索引用語:非定型うつ病,社会恐怖,過眠,過食,拒絶に対する過敏性>

*

はじめに

1950年代に,英国の医師WestとDallyはモノアミン酸化酵素阻害薬(MAOI)に反応するうつ病の特徴について報告し,非定型うつ病という名称を初めて用いた.MAOI反応群は非反応群に比較して自責の念,早朝覚醒,午前中の抑うつ気分の悪化を訴えることが少なく,電気治療に対する反応性が悪かった.また,MAOI反応群では極度の疲労感,恐怖症や転換ヒステリーの既往,周囲の出来事に対する過剰な反応などの特徴が観察された.その後,Sargant,HordernもMAOIに反応するうつ病の患者群についてほぼ同様の臨床特徴を認め報告した.KleinとDevis,LiebowitzとKleinは自己顕示性人格,非抑うつ時の活動とエネルギー水準の亢進,拒絶時の抑うつ状態へのなり易さ,過食,過眠,極端な疲労感,抑うつ時の気分の反応性で特徴付けられるうつ病の亜型についてhysteroid dysphoricsと命名しMAOIに特異的に反応すると報告した.その後,Columbia大学の研究グループによって非定型うつ病の操作的診断基準が提案された.彼らは診断基準に沿って診断された非定型うつ病の患者群について,MAOI(phenelzine),imipramine,プラセポの3群間の治療反応性を比較した.その結果,非定型うつ病の患者ではimipramineに比較してphenelzineによる治療を受けた方が有意に改善することがわかった.

*

本邦ではMAOIがうつ病の治療薬として用いられてこなかったためか,MAOIに特異的に反応するうつ病群に関する研究に注意が向けられることはほとんどなかった.わずかに過眠をきたすうつ病に関する報告があり,記載された症例には過食など非定型うつ病の他の特徴が見出せる.DSM-IVではColumbia大学グループの診断基準が取り入れられているが,本邦では非定型うつ病は十分に認知されているとは言いがたい.今回の研究では,非定型うつ病の臨床特徴を捉える目的で非定型うつ病の診断基準を満たす外来患者について発症年齢,合併精神障害について調べ,各々の非定型症状について症例ごとに検討した.さらに,対人過敏性と非定型症状の関連,うつ病発症前のライフイペント,背景にある心理的ストレスの有無についても調べた.

*

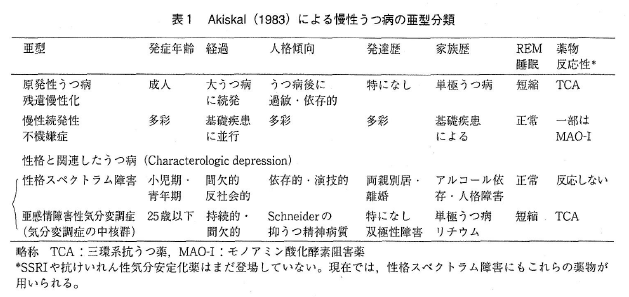

対象と方法

対象は1994年から2003年の間に日大板橋病院ないし駿河台日大病院精神科外来において筆者が担当した初診患者(約2700名)の中で非定型うつ病と診断した39名である.診断はColumbia大学の研究グループによって作成された非定型うつ病評価スケール(atypical depressive disorder scale(ADDS))を用いた.1996年以降は初診時に非定型うつ病が疑われる症例ないし,社会恐怖や強迫性障害の診断で経過中に非定型うつ病の症状が出現した症例についてADDSを施行した.それ以外の症例(症例18,35)についてはADDSを用いてあらためて評価した.表1にADDSの邦訳を示した.なお,邦訳にあたっては横山らの文献を参考にした.合併精神障害はDSM-III-RまたはDSM-IVを用いて診断した.

*

過眠症状は鎮静作用のある薬物を投与されている場合は評価できないため,睡眠薬や他の鎮静作用のある薬物による治療を受けているものは除外した.また,過剰診断を避けるためここでは非定型うつ病発症以前に大食症の既往が認められる場合には鉛様の麻痺あるいは過眠が認められるものについてのみ非定型うつ病と診断した.また,拒絶に対する過敏性が非定型うつ病の中心的な症状であるとのParkerらの指摘を参考にして,拒絶に対する過敏性と関連が深い批判的評価に対する恐れの尺度(fears of negative evaluation(FNE)),社会状況からの回避と苦悩の尺度(social avoidance and distress(SAD))を用いて患者を評価し,得られた得点と非定型症状の関係について回帰分析を用いて調べた.また,非定型うつ病は社会恐怖との合併が多いことが知られているためLSAS(Liebowitz social anxiety scale)およびBSPS(Brief social phobia scale)を試行し得点を求め,非定型症状との関係を求めた.LSASとBSPSは社会恐怖の診断スケールではないが,重症度や治療効果を反映する尺度であり今回は社会恐怖の診断がつかない症例に対してもLSASとBSPSを施行した.個々のLSAS得点の評価を行う時は朝倉らの論文を参考にし,44点以上を高値とした.BSPSはLSASが利用出来る以前は社会恐怖の尺度として用いていたため引き続き利用した.しかし,LSASは北大グループによりカットオフ値など詳細な研究がなされているが,BSPSは本邦ではほとんど検討されていない.そこで,個々の症例のBSPS得点の評価は行わなかった.統計解析は,SPSS12.0Jを用いた.

*

表1

非定型うつ病評価スケール(atypical depressive disorder scale(ADDS))

Ⅰ 気分の反応性

何かよい出来事がまわりにあった時気分が持ち上がるかどうか,その程度について質問する.

質問例;この3ヵ月間に,もし誰かがあなたに親切にしてくれたり,なにか素敵なことが起こったり,誰かがあなたを励まそうとしてくれた時,あなたは一時的にでも元気になりますか?100は全く落ち込みのない気分,0はこの3ヵ月間の全体的気分として,上記のことがあった時あなたがどの程度反応するか教えてください.誰かが,あなたやあなたの子供を誉めたらどうなりますか?誰かが,あなたが本当に行きたいと思っていた場所に招待してくれたらどうなりますか?金銭的に成功したり,経済上の業績が上がった時,あるいはその他の好ましい事柄が起こった時,仲の良い友人や,子供があなたをに励まそうとした時はどうですか?

あなたは少なくとも一時的にせよこれらのことに反応することが出来ますか?

特別なテレビ番組,音楽,好きな本によってはどうですか?

あなたの通常の,あるいは最も典型的な反応はどうですか,最大の反応はどうですか?

(通常の反応a.__%,最大の反応b.__%とし

bが50%以上の時反応ありとする)

Ⅱ 関連症状(陽性と判定するにはA-Dのうち2つを必要とする)

A 睡眠

過剰に睡眠をとるか質問する.

質問例;この3ヵ月間の睡眠はいかがでしたか?1日に何時間睡眠をとりましたか?

(1日に10時間以上眠る日が週に3日以上あれば陽性とする)

B 鉛様の麻痺

重い,鉛のような,重りをつけられたような身体の感覚について質問する.

質問例;この3ヵ月間における,興味や意欲といった精神エネルギーではなく身体のエネルギーについての質問です.どれだけエネルギーがないか教えてください?全くエネルギーがないのか?手足が鉛でできているように重く感じる時があるか?階段を登ったり,椅子から立ち上がるのに身体的な努力が必要だったことがあるか?あるとすればどれくらいの頻度であるか?どのくらい持続するか?1週間のうち少なくとも1時間以上,鉛のような感覚がする日は何日くらいあるかについて教えてください?

(明らかなエネルギーの低下があり,1週間のうち少なくとも1時間以上,抑うつ状態に伴って鉛のような感覚がする日が週3日以上あれば陽性とする)

C 食欲/体重(下記の1),2),3))のどれかが陽性であればCは陽性と判定する.

1)食欲

食べたいという強い衝動について質問する.食べる量とは無関係である.

質問例:この3ヵ月間の食欲はいかがでしたか?実際に食べた量ではなく,食べ物に対する強い要求があったか教えてください?それが過剰かどうか,その頻度は?過食衝動があったか,1日のうちどのくらい考えていたか?

(週に3回以上過食したいと思う,あるいは週のうち5日以上食べたいという強い衝動があれば陽性とする)

2)食事量

食事の過剰摂取について質問する.

質問例:食欲とは無関係に,この3ヵ月間にどれだけ食べたか教えてください?

(落ち込んだ時,週に2回以上むちゃ食いする,ほとんど一日中なにか口にしている,1日に何回も軽食をとる日が週3日以上あれば陽性とする)

3)体重

質問例;この3ヵ月間の体重の変化について教えてください?体重は減りましたか?あるいは増えましたか?どのくらいの期間でそうなりました?

(10ポンド(3.73kg)以上の体重増加があれば陽性とする)

D 拒絶に対する過敏性

対人関係の過敏性によってどの程度,機能が障害されるか質問する.この場合,任意の2年間について問う.

1)対人関係の過敏さ(拒絶や批判に対する情緒的過剰反応)

質問例;あなたの人生をふりかえって,他人のあなたに対する接し方に対しどれほど敏感だったか教えてください?普通の人と比べて容易に拒絶された,あるいは馬鹿にされたと感じる人間だと思いますか?もしも,あなたが拒絶,批判あるいは馬鹿にされた時,落ち込むか,激怒するか,そしてそれはどの程度か教えてください?にこでは恋愛関係,友人関係,職場の人間関係,偶然の出会いなどについて尋ねる.明らかに過剰に落ち込む,怒る場合を陽性とする)

2)対人関係の質(拒絶や批判に対し過剰に反応することによって生じる激しく不安定な対人関係)

質問例;一般に他人とどう付き合っていますか?かなりうまく付き合っていますか?批判や拒絶に対して過敏なため,しばしば喧嘩,言い争い,誤解が生じますか?あなたにとって重要な人物に突然,ぷんと怒って仲たがいして,その後,元通りの間柄になったりする傾向はありますか?上司と頻繁に言い争うことはありますか?店員,管理人,あるいはあなたの手助けになるべき人と頻繁に言い争っている自分に気付くことはありませんか?(嫉妬や批判に対する過敏さのため対人関係は不安定となり,仕事や家事を続けることも困難となる,また,喧嘩,誤解,議論となる,あるいは過敏さのため,対人関係がほとんどもてないようであれば陽性とする)

3)機能の障害(批判や拒絶に対する過剰な反応によって生じる仕事,学校における障害)

質問例;仕事や学校を辞めたり,行かなかったりしましたか?約束をすっぽかしたり,重要な家事ができなくなったり,酒におぼれたり,薬に走ったりしたことがありますか?あったとすればこの2年間にどのくらいありましたか?(この2年間に4回以上批判や拒絶に反応してすぐに職を辞める,重要な家事ができなくなる,酒におぼれるようなことがあれば陽性とする)

4)関係の回避(拒絶を恐れて人間関係を作らない)

質問例;現在恋愛関係にありますか?2年間恋人がいませんか?それはどうしてですか?何が障害になっているのですか?人との関係を避けているのではありませんか?それはあなたがとても傷つきやすいからですか?どのくらい拒絶されることを避けようとするか教えてください?

(人との表面的関係は保っているが,拒絶を恐れて親しい関係を作らないようであれば陽性とする)

5)その他の拒絶の回避(拒絶を避けようとして,生活上の重要な課題を回避する)

質問例;拒絶されるかも知れないと心配しすぎてその他の活動が出来なくなることがありますか?例えば,面接で断られるのではと考えて就職の面接に行かない,契約が取れないと思って約束をすっぽかす,学校の先生に批判されるから授業に出席しない,配偶者に批判されると恐れて料理をしないなどです.これはなんらかの方法であなたの機能を障害しましたか?あるとすればどの程度ですか?そのため,2年間以上仕事を離れているということはありますか?そのため,結婚生活がかなり悪化していますか?2年間に何回か解雇されましたか?退学させられましたか?

(拒絶を回避するため重要な機能の障害があれば陽性とする)

III 判定

1 気分の反応性のないうつ病(lbが50%以下)

2 単なる気分反応性うつ病(lbが50%以上でIIのA-Dは陰性)

3 非定型うつ病の疑い(lbが50%以上でIIのA-Dのうち1つか陽性)

4 明らかな非定型うつ病(lbが50%以上でHのA-Dのうち2つ以上が陽性)

補足:通常4の「明らかな非定型うつ病」を非定型うつ病と診断する.

*

結果

症例呈示

合併精神障害のない男性症例(症例12)

初診時19歳の男性,大学1年生.家族歴,既往歴に特記すべきものはない.同胞はいない.母は知的で患者に対して理解がある.元来人と喋るのが苦手,対人場面で緊張し易い.小学生の頃から人前での発表や実技のテストなどとても嫌だった.批判されるといつまでも気にしてくよくよ考え込んでしまう性格だと言う.平成X年2月頃より夜十分に寝ているのに昼間も眠い,だるい,すぐに横になりたくなると感じるようになった.友人に誘われても億劫で断ってしまう.内科で血液検査等を施行したが異常はなかった.気力もなく,なんとなく物悲しいように感じる.クラブ活動で剣道をしている時は楽しめるが,以前ほどではない.生きていくのも辛いと考えることもあるが自殺したいとは思わない.こうなってから睡眠時間は12時間ほどに延びた.食欲はやや減ったように思うが体重は変わらない.だるくて辛いが手足が重い,体が重いとは思わない.ADDSでは,気分の反応性に加えて過眠,拒絶への過敏性があると思われた.食欲はやや低下しており体重増加はなく,鉛様の麻痺を示唆する所見は認められなかった.なお,社会恐怖に限りなく近い性格傾向を有しているが,程度は軽くかつそれによる機能障害を認めないことから合併精神障害はなしとした.治療経過;平成X年3月29日fluvoxamine50mgより開始,4月12日より100mgに増量した.5月頃より元気になった.クラブ活動中は眠くなることもなく,睡眠時間も8時間ほどに戻った.洋服を買いに出かけたり,友人と外出するようにもなった.6月頃よりほぽ以前の自分に戻った感じがすると言うようになった.

*

合併精神障害のない女性症例(症例8)

初診時22歳の女性,大学生.家族歴,既往歴に特記すべきものはない.両親は地方で生活し本人は東京で独り暮らしをしている.同胞はいない.性格は本人や母親からの陳述ではまじめ,几帳面,がんばり屋,親切,人前に出るのが好きとのことである.17歳,高校2年の頃から,朝起きても体が重く,再び寝てしまうようになった.神経科病院受診,服薬するが改善せず高校3年はほとんど登校できなかった.高卒後2年間浪人したが19歳時,抑うつ気分が悪化し6ヵ月間神経科病院に入院した.20歳で大学に合格し登校するようになったが,1年に数回2週間から1ヵ月ほど気分が落ち込み登校できなくなった.気分が落ち込むと食欲が出て体重が増え,睡眠時間が14時間ほどになるというパターンを繰り返していた.気分の日内変動はなく落ち込んでいる時でも友人と会うと気分が軽くなる,しかし自宅に戻るとどっと疲れが出るとのことであった.両親ともに保護的であるが,本人の意思を尊重し自由に行動させたいと考えている.母はうつ病の既往があるが現在は寛解している.ADDSでは気分の反応性に加えて過眠,鉛様の麻痺,食欲の増加が認められたが拒絶への過敏性は見られなかった.治療経過;平成X年10月22日nuvoxamine50mgより開始,11月13日より100mgに増量,11月20日頃から気分も良くなり,だるさもとれてきた.友人と映画や遊園地に行くなど活動的になった.しかし,増加した体重に変化はなく,睡眠時間も平均14時間と過眠状態は続いていた.12月からnuvoxamine150mgに増加したがやはり過眠状態は変わらず,元気にアルバイトをして,友人と楽しく遊んだかと思うと些細なことで落ち込んで登校できなくなるという状態が続いた.治療開始後2年6ヵ月経過,治療薬はparoxetine,milnacipran,amoxapineなどに変更したが症状は変動し安定しない.うつ状態になるため生活が制限されることが一番のストレスと言う.

*

社会恐怖と非定型うつ病の合併例(症例16)

初診時20歳の女性,看護学生.家族歴,既往歴に特記すべきものはない.両親と妹との4人暮らし,父は厳格で批判的,あまり誉められた記憶はないという.母と妹とは仲がよい.性格は本人によると心配性,他人に言われたことをくよくよ考える,新しい場面では緊張し易いという.高校生の頃から人前で喋ると緊張し動悸がした.しかし,そういった状況を避けるようなことはなく,我慢していたという.学校での実習が始まる1週間ほど前から不安感が強くなった,実習で患者さんに嫌な思いをさせたらどうしよう,指導教官に怒られたらどうしようと考え不安になっていた.実習が始まり教官に質問されたが緊張してしまい声が出なくなったり,どもったりした.緊張しているところを見られると思うとますます声が出なくなるという.

*

治療経過;社会恐怖(非全般性)と診断し,平成X年2月14日よりethyl lonazepate 1mgを投与した.抗不安薬投与後不安は和らぎ実習も比較的緊張せず終えることが出来た.しかし,初診から1ヵ月たって留年が決まったことから抑うつ的となり,気力もなくなった.集中力もなく勉強も手につかない.自殺する人の気持ちがよくわかるようになった.テレビを見ても楽しめないが,友人に誘われてスポーツをすると気分がよくなると言う.身体もだるく手足がとても重い.こうなってから甘いものが好きになり1週間で3kg以上太ってしまった.不眠はなく休日には10時間以上眠るが平均睡眠時間は8-9時間であるという.この時点で診断を社会恐怖と非定型うつ病(ADDSでは気分の反応性に加えて鉛様の麻痺,食欲の増加,拒絶への過敏性があるが過眠症状はなし)の合併と考えた.3月7日よりnuvoxamine50mgを投与したところ2週間ほどで気分の暗さがとれ,だるさや手足の重い感じもなくなり,甘いものも我慢できるようになった.4月には,学校に行っても以前よりリラックスして教師と話ができるようになったと言う.

*

社会恐怖と双極性II型障害の合併例,大うつ病エピソードは非定型の特徴を伴う女性例(症例13)

初診時19歳の女性,大学2年生.家族歴,既往歴に特記すべきものはない.両親は患者が3歳のとき別居,その後母と姉との3人で暮らした.小学校6年の頃から人前で話をすると緊張してしまい,顔が赤くなるようになった.中学時代は部活の友人と気まずくなり登校出来なくなった.高校時代は勉強が嫌になり机に座っているのもつらくなり2ヵ月ほど不登校になった.平成X年4月大学に入り東京で一人暮らしするようになったが10月頃から学校や駅で他人から見られているように感じ怖いと思うようになった.他人と一緒だと緊張するが自宅ではリラックス出来た.12月頃より気分か落ち込み,体が重く,動くのもやっとで睡眠時間も10-12時間に延びた.大学には行けず,自宅で菓子類を過食するようになり体重も2-3kg増えた.しかし,友人に誘われて外出すると楽しむことが出来た.平成X+1年5月抑うつ気分悪化し,自宅で泣いてばかりいるため当院受診した.ADDSでは気分の反応性に加えて過眠,過食,拒絶に対する過敏性が認められた.この時点では社会恐怖(全般性)と非定型うつ病の合併と診断した.

*

治療経過:fluvoxamine50mgより開始,6月24日には200mgまで増量した.症状が改善しないため7月8日よりnuvoxamine100mg,paroxetine20mgに処方を変更した.7月10日頃から気分が良くなり,今すぐ必要ではない衣類,ハンドバッグ,小物などを店員に勧められるままに一度に買ってしまった.店員とも仲良くなれてすごく嬉しくなった.食欲は低下し,睡眠も短くなり朝早く目覚めて朝市に行き野菜をたくさん買った.しかし,自宅に帰ると急に悲しくなり包丁で手首を傷つけた.7月14日よりFluvoxamineとparoxetineは中止し,炭酸リチウム200mg,sodium valproate 200mg,trazodone 25mg,nitrazepam 5mgを投与した.爽快気分はなくなり,買い物もしなくなった.過去に友人に意地悪されたことを思い出し泣いたり,腹を立て訴えると言い出した.8月5日より炭酸リチウム600mg,nitrazepam5mgとしたところ8月中旬より落ち着きを取り戻した.しかし,再び抑うつ気分,無気力,過食,過眠が出現した.その後,nuvoxamine, paroxetine, milnacipran などの抗うつ薬を用いたが平成X+1年6月の時点で抑うつ症状は改善せず,時に軽躁状態となるエピソードを繰り返している.この時点では双極Ⅱ型障害と考えた.

*

強迫I生障害,境界性人格障害と非定型うつ病の合併例(症例9)

初診時23歳の女性,大学生.家族歴,既往歴に特記すべきものはない.両親と弟の4人暮らし.両親ともに過保護,過干渉である.小学生の頃から汚いものが苦手で雑巾をバケツで洗うことが出来なかった.自宅でも何か触ると手洗いを繰り返し,入浴も一番でなければ気がすまなかった.高校2年生(17歳)の頃から特に理由なくイライラするようになった.自分ばかり教師に叱られるように思い登校できなくなり高校は中退した.その後浪人して大学に入学したが志望校ではなくそれがコンプレックスになっていたと言う.19歳頃から心療内科外来に不規則に通院するようになったが詳細は不明である.この頃から手を消毒するため外出時アルコールスプレーを持ち歩くようになった.23歳時当院初診,その2-3ヵ月前から抑うつ気分,希死念慮,イライラ,過食嘔吐(一日中何か食べている)が目立つようになり,無気力になり自宅で一日中寝ているようになった(睡眠時間はおよそ14-15時間,本人は寝逃げしていると言う).体もだるく指一本動かすのも大変だと感じるようになった.気の合う友人に誘われてカラオケに行くとその時は元気になった.ADDSでは気分の反応性に加えて過眠,過食,拒絶に対する過敏性が認められた.この時点では強迫性障害と非定型うつ病の合併と診断した.

*

治療経過;平成X年6月7日nuvoxamine50nlgより開始,6月17日には100mgまで増量した.過食はなくなり,睡眠時間も8-9時間に減少し,だるさも多少改善した.この頃から多弁になり,踊りに行きたい,買い物をしたいと母親にせがむようになった.しかし,思うようにならないとまた寝込み,死にたいと訴えた.はっきりした躁病エピソードは認めなかったが気分の安定化をはかる目的でsodium valproateを600mg投与した.その後も抑うつ気分,希死念慮強くイライラすると床に水をまく,壁を蹴るなどの行動が続いた.何が一番辛いのかと聞くと「卒業後の就職が決まっていないこと」と答えた.どうなればいいのかと尋ねると「学者か,一流テレピ局のアナウンサー,歌手」と答え,納得できない就職は考えられないと自己愛的な側面も窺えた.11月中旬よりcarbamazepine 400mg を追加投与したところイライラは多少改善し,抑うつ気分も和らいできた.しかし,将来に対する不安は強く,些細なことで落ち込み寝てしまう状況は続いている.

*

強迫性障害と双極I型障害の合併例,大うつ病エピソードは非定型の特徴を伴う女性例(症例37)

初診時30歳の女性,両親と弟の4人暮らし,家族に精神科治療歴はないが,母は患者が仕事をやめて自宅にいるようになってから夫と患者間に男女関係があると疑うようになった.既往歴として甲状腺機能亢進症を認める.性格は極端な恥ずかしがり,人前に出ると何も話すことが出来ず,まっ赤になったと言う.5歳頃から忘れ物がないか何回も確認する,水道の蛇口を力いっぱい閉めるなどの強迫的傾向があった.22歳頃より,自分の大切なものを落としてしまうのではと考え不安になり,外出する際には衣類に大切なものがついてないかどうか確認するようになった.事務職をしていたが書類を捨てる際,確認に時間がかかり仕事が続けられなくなり24歳で会社を辞めた.なお,23歳時会社の診療所で強迫神経症と診断されている.27歳頃より動悸,労作時呼吸困難,発汗,頚部腫脹などの症状が出現するようになったが外出時の確認に時間がかかるため放置していた.30歳時,呼吸困難が強くなり甲状腺機能亢進症及び心不全の診断で著者らの勤務する病院に緊急入院した.入院後確認がひどく内科病棟での治療が困難となったため精神科病棟に転棟した.入院後.甲状腺機能,心機能は正常化したが確認行為は改善せず1年10ヵ月に及ぶ入院後,強迫症状不変のまま退院した.退院後,不規則に外来通院していたが,32歳頃より抑うつ気分,過眠,過食などの症状が出現するようになった.35歳よりは一過性の軽躁状態がときに出現(高価な買い物,気分の高揚,不眠)するようになった.しかし,すぐにうつ状態となり,外来通院も出来なくなり,自宅で寝てばかりいて入浴もしなくなった.確認もひどく自宅はゴミだらけになっているとのことであった.38歳時急に多弁になり「この病院の総長になる,私がほしいのは世界jなど誇大的言動がみられるようになった.「楽しくて仕方ない,確認も楽になった.今まで出来なかった入浴もできる」と爽快気分とともに強迫行為が軽減していることも明らかになった.なお,この時点で双極I型障害と診断した.薬物療法としてはclomipramine150mg,trazodone150mg,tandospirone60mg,炭酸lithium600mg,alprazolam2.4mg,thiamazole10mgを服用していたが,躁状態になる2日前から服薬を中止していたとのことであった.無銭飲食をするなど逸脱行為も激しくA県の精神科病院に紹介入院となった.6ヵ月後に退院し著者の勤務する病院の外来に再び通院を開始したが,強迫行為は以前と同様であり,時に抑うつ的,過眠,過食となり自宅にこもり何週間も通院出来なくなるというエピソードを繰り返している.なお,甲状腺機能異常を示唆する症状や内分泌機能障害は観察されなかった.

*

神経性大食症と非定型うつ病の合併例(症例22)

初診時22歳の女性,両親と妹との4人暮らし.母は過保護で帰宅時間にきびしい.父は物静かで子供のことに口を出さない.性格は明るく,生真面目,友人は多いが他人に気を使い疲れてしまうこともあるという.20歳時,宴会が続いて体重が増えたため自分で嘔吐するようになった.21歳時,彼氏から別に好きな女性がいると告白された.その人はやせている人だと言われショックを受けた.この頃から食後に菓子パンを5-6個,おにぎり2個,1リットルほ330どの飲料を30分ほどで食べ,その後自分で嘔吐するようになった.また,一時期自分でも知らない間に彼氏との写真を破る,石を叩いて手から血が出ていたというエピソードもある.某大学病院で神経性大食症と診断され45日ほど入院したが改善しないため治療は中断した.その後も過食,自己誘発性嘔吐は続き,22歳時,抑うつ気分,意欲の低下(何もやる気がおこらず一日中横になっている),希死念慮,過眠(1日13時間以上眠った),倦怠感,手足のだるさを訴え当院初診した.抑うつ気分は過食の後強くなり,友人と外出する時はほぼ消失し楽しむことができた.初診時診断は神経性大食症,非定型うつ病(ADDSでは気分の反応性に加えて過眠,過食,鉛様麻痺が認められた)とし解離性障害の既往があると考えた.

*

治療経過;nuvoxamine(50-150mg),domperidone投与3週間後からは驚くほどだるさがとれた,過食も若干減った(朝からしていた過食が昼と夜のみになった),気分も楽になり,テレビを見ても楽しめる,気力はないが編物をするようになった.睡眠時間は6時間になり昼間は横にならないですむようになったという.その後,過食は週に3回ほどになり,意欲もでて初診から6ヵ月後には仕事も始めた.気分もよく友人と旅行をするがやはり遊んだ後はかなり疲れると訴える.事務員として働いているが過食,嘔吐はほぼ毎日続いている.

*

症例のまとめ;症例のまとめを表2に示した.非定型うつ病初発エピソードの平均年齢は22±6歳であった.また,合併精神障害の初発年齢は17±4歳であった.男女比はほぽ1対3と女性が男性のおよそ3倍であった.

*

合併精神障害;合併障害で最も多いのは社会恐怖であり39名中20例(51%)に合併していた.また,そのうちの10名は全般性の社会恐怖,10名が非全般性の社会恐怖であった.また,社会恐怖症状は自発的に語られることはなく,症例16を除き,ほとんどがうつ病エピソード発症前に社会恐怖症状による精神科受診歴はなかった.また,社会恐怖と診断できない症例の中にも社会恐怖心性(対人恐怖心性)が観察されるものやLSASの得点が高いものが5例認められた(症例39;人前にでるのはどちらかというと苦手.LSAS48.症例7;自発的に語られる社会恐怖症状は認めず,問診では社会恐怖と診断できなかったが,LSASは70と高得点であった.症例23;問診では社会恐怖と診断できないが,LSAS54と高値.症例21;同様にLSAS45.症例37;18歳までは極端な恥ずかしがり屋,人前に出ると真っ赤になった.その後強迫症状出現し,社会恐怖症状は目立たなくなった.LSAS未施行).強迫性障害は4例(症例1,9,17,37)でこのうち2例(症例1,37)は双極性障害の診断であった.このうち1例(症例1)は全般性の社会恐怖を合併しており,もう1例(症例37)は「強迫症状出現以前は人前にでると真っ赤になる,人前では何も話すことができなかった」と社会恐怖症状の既往があると思われた.残る2例(症例9,17)は思春期から強迫症状と過食症状を認め性格傾向としての強迫性と自己愛的傾向を認めた.図1に合併精神障害とその数を示した.

*

過食症状;過食または体重の増加を示したものは30例(男性5例,女性25例)であり,そのうち18例(男性1例,女性17例;症例3,4,5,9,10,13,14,17,18,19,21,22,23,27,29,30,37,38)がむちゃ食いエピソードを経験し,そのうち4例(症例4,17,21,22すべて女性)に過食の後,自己誘発性嘔吐を認めた.過食後に嘔吐するものを除いて多くは過食のため体重が増加した.むちゃ食いエピソードがみられる症例の多くは憂うつ感を紛らわすために過食すると訴えていた.また,神経性無食欲症の診断基準を満たすものはいなかった.

*

過眠症状;過眠症状は29例に認めた.過眠症状が認められないものでも不眠を訴えるものはほとんどいなかった(症例39に軽い不眠を認め,一時的に睡眠薬が使用された).眠気を訴えたものは7例(症例2,10,12,17,26,32,37)と比較的少なかった.多くはだるくて,気力がなくて,疲れて起きていられないと訴えた.眠って逃げていると説明したものも3例(症例7,9,26)いた,昼夜逆転したものは2例(症例2,10)みられた.

*

鉛様の麻痺;「体が重く,まるで鉛のようですか?」と尋ねると,「鉛?そういうことはないですね」と答えるものが多い.ADDSの質問帳のように「手足が時に鉛のように感じますか?あるいは階段を上る時,または椅子から立ち上がるのに努力を要することはありましたか?」と尋ねると「体が重くて動くのも大変です」と答える場合が多い.鉛にこだわっているとこの項目は否定されてしまうように思えた.この症状があると判断されたものは19例いた.

*

対人関係における拒絶に対する過敏性;32例に対人過敏性が認められた.ADDSでは対人関係の過敏さに関する項目で「拒絶,批判あるいは馬鹿にされた時,落ち込むか?激怒するか?」と質問する.また,関係の質の項目では拒絶や批判に対する過敏性のために激しい,不安定な対人関係になるかどうか質問する.今回,我々が経験した症例は拒絶や批判された時に傷付き,落ち込むものがほとんどであり,激怒あるいは激しい不安定な対人関係となるものは稀であった.ただし2例は過剰な怒りの感情のため対人関係が損なわれていると考えられた.

*

発症の誘因;個々の症例をみるとうつ病発症前に特定の急性ないし慢性ストレスが見出せる症例が見受けられた.7名が異性との別れを契機に抑うつ状態が出現していた.

*

社会恐怖を合併している症例の中には,対人緊張が強いため,不登校,外出困難,仕事が長続きしないなど社会生活が著しく制限されてしまい,その結果自信をなくし絶望的になったと訴えるものが8名いた(症例1,10,11,13,15,16,20,38).また,この8名のうち6名は全般性社会恐怖であった.

*

FNE,SAD,LSAS,BSPSの得点と非定型の症状との関連を表3に示した.FNE,LSAS,BSPSの得点は拒絶に対する過敏性の項目との間でのみ関連が認められた.FNEは批判的評価に対する恐れの強さを表す尺度であり,ADDSで評価した拒絶に対する過敏性と相関するのは当然といえる.LSASおよびBSPSは社会恐怖の重症度や治療効果を反映する尺度であり,LSASおよびBSPSが共に拒絶に対する過敏性と相関することはADDSで拒絶に対する過敏性が陽性となる原因として,合併する社会恐怖症状が寄与していると考えることができる.

治療経過のまとめ;抗うつ薬としては主としてnuvoxamineを使用したが,その他三環系抗うつ薬も用いた.抗うつ薬に対する反応性は主に合併精神障害に左右されているように思われた.合併のない11例(症例7,8,12,19,23,30,31,32,33,34,39)では,そのうち8例がおよそ2ヵ月程度で軽快し,経過観察期間中に再発することはなかった.しかし,残りの3例(症例8,23,33)は治療に反応しないか,一時的に反応してもすぐに抑うつ状態となり,抗うつ薬の変更によっても抑うつ症状が改善しなかった.主として非全般性社会恐怖を合併している8例(症例14,15,16,24,25,26,28,36)では6例が治療により2ヵ月以内に軽快した.なお1例(症例26)は治療中断している.恐慌性障害も合併している例(症例14)はimipramineとalprazolamを用いたが,症状が一時的に軽快するもののすぐに抑うつ状態となった.また,発病以前には人格障害と診断することは出来ないが,自己愛傾向をもつ症例23はnuvoxamineにより一時的に抑うつ気分が軽快するも,就職の失敗や男友達との喧嘩で容易にうつ状態となり安定した状態が得られなかった.主として全般性社会恐怖を合併している例(症例2,3,10,11,38)では薬物療法に反応したのは2例(症例11,38)で,服薬を拒否するものが1例(症例3;6ヵ月ほどで自然に軽快),一時的に改善しても些細なストレスで抑うつ的となり1年以上の長期にわたり自宅に引きこもるものが2例(症例2,10)であった.全般性社会恐怖を合併している症例では対人緊張が強いため,生活上のストレスが多く一時的に軽快しても容易にうつ状態へ逆戻りするように思われた.

*

うつ病エピソード発症以前から主として大食症を合併している例(症例4,17,21,22)では薬物治療により2ヵ月以内に抑うつ症状が消失し,過食症状も消失したものが1例(症例4),治療により症状は経過するが些細なストレスで抑うつ的となり,軽快と抑うつ状態を繰り返すものが3例(症例17,21,22)であった.境界性人格障害を合併している2例(症例9,27)はいずれも抗うつ薬の効果が乏しく,精神症状は不安定であった.躁病および軽躁病エピソードを伴うものは7例(症例1,5,6,13,18,20,37)であった.このうち1名は精神病性の特徴を伴い(症例1),もう1名は重症で,精神病性の特徴を伴わないものと診断された(症例37).どちらも重症の強迫性障害を伴い,抗うつ薬投与中に躁病エピソードが発症したため入院が必要となった.7名中5名が全般性社会恐怖を合併し,1名が非全般性社会恐怖を合併していた.軽躁病エピソードを伴う5名は抗うつ薬の減量ないし炭酸リチウムの併用により躁状態が軽快した.躁病および軽躁病エピソードを伴う7名は1年以上観察している症例がほとんどであるが,薬物により軽躁状態を呈した症例6を除き,抑うつ状態のため自宅に引きこもり睡眠時間が長くなるというエピソードを繰り返すため安定した精神状態を保てず,予後は不良であった.

*

考察

今回の研究で欧米の研究と同様本邦でも非定型うつ病と診断される症例は,発症年齢が若いこと,女性に多いこと,社会恐怖や強迫性障害の合併が多いことが確認できた.非定型うつ病の診断妥当性を検討したこれまでの研究では,主としてメランコリー型のうつ病と比較されることが多かった.しかし,非定型うつ病の診断にはメランコリー型の特徴を有するものは除くという除外基準があるため,得られた結果は非定型うつ病の特徴なのか,メランコリー型以外のうづ病の特徴なのか不明であった.こうした点を考慮してParkerらは270名の大うつ病の患者から精神病像を伴う群とメランコリーの特徴を有する群110名を除いた160名について非定型の特徴の有無を調べ,そのおよそ16%を非定型うつ病と診断し,非定型の特徴間の関連性を調べた.その結果,拒絶に対する過敏性は過眠,過食,鉛様麻痺と弱く関連し,気分の反応性を認める群とそうでない群間で基準B(非定型症状)の特徴の出現率に差異はないことを見出した.この結果から彼らは精神病性ないしメランコリー型のうつ病を除いた場合には気分の反応性は非定型うつ病の診断基準として重要性がないと結論した.彼らは拒絶に対する過敏性の認められる83名と認められない77例について他の非定型症状の有無を比較した.その結果,過眠症状の頻度は拒絶に対する過敏性の認められる群で有意に高かった.また,過去にパニック障害を経験した群とそうでない群を比較すると体重増加はパニック障害経験群で有意に頻度が高かった.彼らはこれらの事実から非定型うつ病で最も重要なものは拒絶に対する過敏性であり,これに何らかのストレスが加わるとうつ状態を引き起こし,その結果,自己治癒的な過眠や過食が生じると考えた.しかし,今回の統計学的検討では拒絶に対する過敏性と過眠の関係は見出せず,過眠はうつ状態の自己治癒的現象であるというParkerらの説明は,我々の経験した症例には必ずしも当てはまらないように思えた.また,拒絶に対する過敏性が目立だない症例も7名(18%)と少なからず混じっており,非定型うつ病を対人過敏に伴う二次的うつ状態と考えることには限界があると思われた.今回の研究では,非定型症状のうち拒絶に対する過敏の説明として,合併する社会恐怖が重要であることが明らかになった.非定型うつ病は社会恐怖と合併することが多く,そのため社会恐怖者の性格特徴である批判に対する過敏性と重複するような形で拒絶に対する過敏性の項目が陽性となると思われた.

*

過眠と過食は非定型うつ病の特徴的な症状であるが,鑑別を要する疾患として季節性うつ病,反復性過眠症,摂食障害などがある.季節性うつ病ではうつ状態は比較的軽度で疲労感を強く訴え,過眠,過食,体重増加,炭水化物を食べたがる,三環系抗うつ薬は効果が乏しいなど非定型うつ病に近い特徴を有している.決定的な違いは季節性うつ病では大うつ病エピソードの発症時期と1年の特定の時期(秋か冬に多い)との間に時間的な関係があることである.また批判に対する過敏性といった性格特徴は季節性うつ病の診断に重要ではない.53名の季節性感情障害について調べた日本の研究では,非定型の植物性症状は季節性感情障害の20から30%と比較的低いことも明らかになっている.我々が経験した症例は季節性に乏しく,この疾患の診断基準を満たさなかった.

*

反復性過眠症は1週間前後持続する過眠状態を繰り返し,間歇期は全く異常を示さない稀な疾患である.男性に多く思春期に発症するが傾眠期に過食を示すものはKleine-Levin症候群と呼ばれている.傾眠期に意欲の低下,抑うつ気分を呈することもあるが,この場合非定型うつ病との鑑別が必要になる.鑑別点は非定型うつ病ではうつ病相の期間が明らかに反復性過眠症より長いこと,非定型うつ病は女性に多いが反復性過眠症は男子に多く,特にKleine-Levin症候群はほとんどが男性であることなども,鑑別点として重要である.我々が経験した症例はうつ病相が短いものは含まれておらず,さらに眠気を訴えるものも7例と比較的少なく,過眠は眠気というよりは疲労感や気力のなさと関連しているようであった.逃避型抑うつは抑制が主体の逃避的色彩の濃い抑うつ状態を呈するが,うつ病エピソードの時期に睡眠時間が長くなる症例が含まれている点で,非定型うつ病と似通っている.しかし,女性に多い非定型うつ病と比べ,逃避型抑うつはこれまで挫折を知らないエリート男性であることなど相違点も認められる.また,我々が経験した症例にエリートといえる男性はいなかった.本邦で報告された過眠を伴ううつ病の症例検討においても,過食や体重増加を呈する症例が含まれるなど,非定型うつ病と共通する特徴がみうけられる.しかし,温和で社交的な性格が病前性格として特徴的であると報告されており,拒絶に対する過敏さや社会恐怖との合併が多い非定型うつ病とは若干異なっている.しかし,我々が経験した症例の中にも温和で社交的な症例も少数ながら混じっており,臼井ら,笠原らの報告例は非定型うつ病には含まれるが,どちらかといえばその中では例外的な症例といえるのかも知れない.

*

神経性大食症では過食の後にしばしば抑うつ的となる.また体重が増加するとやはりうつ状態となる.また摂食障害患者全般に対人関係の過敏さが稀ならず認められる.こうなると神経性大食症患者は非定型うつ病の罹患率が著しく高くなってしまう.ADDSは大食症の既往は除外診断としていないため,過剰診断してしまう可能性は否定できない.今回,我々が経験した症例のうち5例に神経性大食症がうつ病相発症以前から認められたがそのうちの3例はうつ病相が軽減すると過食エピソードもほとんど目立たなくなった.非定型うつ病は元来薬物療法に対する反応性の違いから提唱された概念であり,神経性大食症に伴ううつ病が三環系に比較しMAOIによく反応するという報告もある。今回経験した神経性大食症と非定型うつ病の合併例5例のうち3例はうつ病相に一致して過眠症状がみられたこと,1例は躁病エピソードを過去に経験していたことなどを考慮すると,我々が経験した症例は,大食症の二次的抑うつだけでは説明できないと思われた.

*

我々が経験した非定型うつ病発症前の発症状況をみると,異性との別れによる急性ストレスを認めたものが7名いた.Kleinらは恋愛関係で拒絶された際,無気力,過眠,過食で特徴づけられるうつ病エピソードに発展する女性患者について言及し,これら一群の患者をhysteroid dysphoric patientと名づけた.これらの患者は三環系抗うつ薬に比べMAOIに比較的良く反応することから,その後の研究で非定型うつ病に組み入れられた.我々が経験した恋愛破綻を契機に発症した7名のうち6名は女性であり,これらの患者はKleinらが述べたhysteroid dysphoric patientに当てはまるものと考えられた.社会恐怖を合併している患者では恐怖症状のため社会生活が著しく制限され,絶望的になり抑うつ状態になったと考えられる症例も少なからず混じっていた.Van Ameringenらは不安性障害専門の診療所を受診した社会恐怖患者について,社会恐怖の罹病期間とうつ病の関連を調べた.その結果,社会恐怖の罹病期間が短いものほどうつ病の罹患率が低いことから,うつ病は慢性の不安や恐怖症状による機能低下の結果引き起こされたと推測した.Steinらは社会恐怖群と恐慌性障害群の後ろ向き研究において,社会恐怖群ではその35%に,恐慌性障害群では63%に大うつ病の既往があったと報告した.彼らは不安性障害患者では慢性の不安と恐怖症による生活上の制限により意気消沈した結果うつ病になるとの説を紹介し,不安のコントロールが出来ないと抑うつ状態へ発展すると考えた.非定型うつ病では社会恐怖の合併が多いため,うつ病発症前に先立って存在する不安症状の結果としての挫折感や絶望感に注目する必要がある.また,こうした非定型うつ病の発症状況は,職場で過剰適応していた人が少なからず含まれている内因性うつ病とは対照的であるといえる.

*

これまでの研究と同様に合併精神障害としてはやはり社会恐怖の頻度が高いことが際立っていた.したがって,非定型うつ病を疑った場合には社会恐怖症状に注意して問診していく必要があるといえる.社会恐怖に注目することは,それ自体をストレス因子と考えることにより症例の理解が深まること,薬物治療に際しては社会恐怖に対する効果も有するSSRIを第一選択薬として用いる根拠となること,うつ病症状改善後の再発防止や,残存する社会恐怖症状の長期的治療計画を治療の早期に立てることができるなどの治療的意義がある.

*

強迫性障害を合併しているものは4例であったが,そのうち2例は社会恐怖症状をともなっており,やはり合併精神障害として社会恐怖がとりわけ重要であると思われた.社会恐怖症状がみられず強迫性と同一性の障害を認める2例は,「自分で納得できる容姿,ファッションでないと外出できない,親からの期待が大きく,それに相応しくない今の自分にも罪悪感がある」,「望んだ高校に入学できなかったことと関係あると思う.今の自分にどうしても納得できない」と,自己評価の低下や強迫的こだわりの破綻がうつ状態の背景にあると思われた.

*

これまでの研究ではパニック障害の合併が多いことが報告されているが,今回の研究ではパニック障害を合併しているのは2例で,このうち1例は社会恐怖とパニック障害の合併であった.なぜ我々の経験した症例にパニック障害が少ないか不明であるが,一つの理由として症例数が39例と比較的少なく,かつパニック障害では既に催眠作用のある抗不安薬や抗うつ薬が処方されているため,今回の研究対象に含まれなかったせいかも知れない.今後は症例を増やし合併精神障害を正確に把握していきたい.

*

Perugiらは重症でかつ全般化している社会恐怖症状,複数の精神障害の合併などは社会恐怖と双極性障害の併存症にもっとも関連があると述べている.双極性障害と診断された7例のうち5例が全般型の社会恐怖を合併していたこと,強迫性障害を伴う2例も重症の強迫行為を伴っていたことなどはPerugiらの報告と矛盾せず,非定型うつ病の診断基準を満たすもので全般性の社会恐怖や重篤な強迫症状を有するものは,双極性障害の診断を視野に入れ治療計画を立てていく必要があると言える.

*

薬物療法については本来MAOIを用いるべきであるが,本邦では副作用の問題からうつ病治療に対しMAOIがほとんど使われてこなかった.したがって,非定型うつ病に対しても習慣的に通常の抗うつ薬を用いてきた.すでに述べたように,非定型うつ病は社会恐怖の合併が多く,社会恐怖に対する有効性も認められているSSRIを用いることは理にかなっている.さらに,SSRIは三環系抗うつ薬のように鎮静作用と関連のある抗ヒスタミン作用や抗α1作用がないため,過眠症状を認める非定型うつ病に対して用いることは合理的なことであろう.

*

結語

非定型うつ病の診断基準を満たす外来患者39名について発症年齢,合併精神障害について調べ,各々の非定型症状について症例ごとに検討した.さらに,対人過敏性と非定型症状の関連,うつ病発症の誘因,心理的ストレスの有無についても調べた.

*

発症年齢の平均は22±6歳と比較的若く,男女比はほぽ1:3と女性に多かった.合併精神障害では51%と社会恐怖が最も多かった.過食は77%,過眠は74%,鉛様の麻痺は49%,拒絶に対する過敏性は82%に認めた.拒絶に対する過敏はLSASおよびBSPSの得点と相関したことから合併する社会恐怖と関連した症状であると思われた.過眠は対人過敏と関連した症状であるとのParkerらの研究をふまえて対人過敏と過眠,過食との関連を調べたが,有意な相関は得られなかった.うつ病発症の誘因としては異性との別れが7例と目立った.また,社会恐怖を合併しているものでは,恐怖症状のため社会生活で自信をなくし絶望することが心理的ストレスとして重要であると考えた.双極性障害を合併しているものは7例であり,そのうち5例が全般型の社会恐怖を合併していた.今回の研究で非定型うつ病の特徴として海外の研究で指摘されている発症年齢が若いこと,女性に多いこと,社会恐怖の合併が多いことが確認された.合併精神障害としては社会恐怖が重要であり,全般性社会恐怖や重症の強迫性障害の合併例では,双極性障害へ発展する可能性があることが示唆された.恐怖症状により自信をなくし絶望することが,うつ病の背景にあるストレスとして重要であることも明らかになった.予後については,合併精神障害のないものや非全般性社会恐怖を合併しているものでは抗うつ薬に対する反応も良く,予後も比較的良いと言えるが,全般性社会恐怖や人格障害,双極性障害を合併しているものでは,予後不良であった.

*

文献

1)American Psychiatric Association:Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,(3rd edition-revised).American Psychiatric Association,Washington DC,1987

2)American Psychiatric Assodation:Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,(4th edition).American Psychiatric Association,Washington DC,1994

3)Angst,J.Gamma,A.,Senaro,R,etal.:Toward validation of atypical depression in the community:results of the Zurich cohort study.J.Afiect.Disord.,72;125-138,2002

4)朝倉聡,井上誠士郎,佐々木史ほか:Liebowitz social anxiety scale(LSAS)日本語版の信頼性および妥当性の検討。精神医学,44;1077-1084,2002

5)Benazzi,F.:Prevalence and clinical features of atypical depression in depressed outpatients:a 467-case study.Psychiatry Res.,86;259-265,1999

6)Davidson,J.R.T.,Miller,R.D.,Turnbull,C.D.et al.:Atypical depression.Arch.Gen.Psychiatry,39;527-534,1982

7)Davidson,J.R.T.,Potts,N.L.S.,Richichi,E.A.et al.:The brief social phobia scale.J.Clin.Psychiatry,52(11,suppl);48̃ 51,1991

8)広瀬徹也:逃避型抑うつについて,繰うつ病の精神病理2(宮本忠雄編),弘文堂,東京,1977

9)Hordern,A.:Theantidepressantdrugs.NewEng.J.Med.,272;1159-1169,1965

10)飯島壽佐美:反復性過眠症(周期性傾眠症)。睡眠学ハンドブック(日本睡眠学会編),朝倉書店,東京,187-193,1994

n)笠原敏彦,加沢鉄士,三好直基ほか:睡眠過剰を伴ううつ病の臨床的検討(第一報)一症候論的特徴についてー。精神医学,26;465-475,1984

12)Klein,D.F.,Davis,J.M.:Diagnosis and drug treatment of psychiatric disorders.Williams&Wilkins,Baltimore,1969

13)Liebowitz,M.R.,Klein,D.F.:Hysteroid dysphoria.Psychiatr.Clin.North Am.2;555-575,1979

14)Ljebowjtz,M.R.,Qujtkin,F.MoMcGrath,P.J.et al.:Antidepressant specificity in atypical depression.Arch.Gen.Psychiatry,45;129-137,1988

15)Ljebowjtz,M.R.,Quitkjn,F.M.Stewart,J.W.et al.:Phenelzine vs imipramine in atypicaldepression:a preliminary report.Arch.Gen.Psychiatry,36;749-760,1979

16)Matza,L.S.Revicki,D.A.,Davidson,J.R.et al.:Depression with atypical features in the national comorbidity survey.Arch.Gen.Psycbiatry,60;817-826,2003

17)Parker,G.,Roy,K.,Mitchel,P.et al.:Atypical depresion:A reappraisal.Am.J.Psychiatry,159;1470-1479,2002

18)Perugi,G.,Frare,F.,Toni,C.:BipolarⅡ and unipolar comorbidity in 153 outpatients with social phobia.Compr.Psychiatry,42;375-381,2001

19)Posternak,M.A.,Zimmerman,M.:Partial validation of the atypjcal features subtype of major depressive disorder.Arch.Gen.Psychiatry,59;70-76,2002

20)Quitkin,F.M.Stewart,J.W.McGrath,P.J.et al.:Columbia atypical depression.A subgroup of depressives with better response to MAOl than to tricyclic antidepressant or pracebo,Br.J.Psychjatry,163(suppl.21);30-34,1993

21)Rothschild,R.,Quitkin,H.M.Quitkin,F.M.etal.:Adouble-blind placebo-controlled comparisn of benelzine and imipramine in the treatment of bulimia in atypical depressives.lnt.J.Eat.Disord.,15;1一9,1994

22)Sakamoto,K.,Nakadaira,S.,Kamo,K,etal:A longitudinal fonow-up study of seasonal affective disorder,Am.J.Psychiatry,152;862-868,1995

23)Sargant,W.:Drugs in the treatment of depression.Br.Med.J,225-227,1961

24)下坂幸三:摂食障害治療のこつ。金剛出版,東京,2001

25)Stein,M.B.Shea,C.A.,Uhde,T.W.:Social phobic symptoms in patients with panic disorder:Practical and theoretical implications.Am.J.Psychiatry,146;235-238,1989

26)Stewart,J.W.McGrath,P.JoRabkin,J.G.et al.:Atypical depression;a valid clinical entity?Psychiatr.Clin.North Am.16;479̃ 495,1993

27)臼井宏,永井久之,後藤多樹子ほか:睡眠過多を伴ううつ病について。精神医学,20;853-862,1978

28)Van Ameringen,M.,Styan,M.G.,Donison,D.:Relationship of social phobia with other psychiatric illness.J.Affed.Disord.,21;93-99,1991

29)Watson,D.,Friend,R.:Measurement of social evaluative anxiety.J.Consult.Clin,Psychology,33;448-457,1969

30)West,E.D.,DaUy,P.J.:Elfects of iproniazid in depressive syndromes.Br.Med.J.1;1491-1494,1959

31)横山知行,飯田真:非定型うつ病。臨床精神医学講座,第4巻気分障害(広瀬徹也,樋口輝彦編),中山書店,東京,291-304,1998

---<2005.2.5受理>---

Atypical Depression in Japan-39caseseries-

Koji TADA,Kayoko YAMAYOSHI,Yamato MATSUZAAKI,Takuya KOJIMA

ln Japan,relatively little attention has been paid to atypical depression,which is defined as the presence of mood reactivity and two of four associated features:hyperphagia,hypersomnia,leaden paralysis,rejection sensitivity.The present study was undertaken to obtain detailed clinical information from patients with a diagnosis of atypical depression.We assessed clinical characteristics of each atypical feature,comorbidity of other psychiatric disorders,presence of a stressful life event,and underlying psychological stress in 39 psychiatric outpatients.We also examined the relationship of interpersonal sensitivity to each atypical feature.

Results and Discussion:Mean age of onset was 22土6,74%were female,20 patients(51%) had comorbid socialphobia.Thirty(77%)had hyperphagia and 25 of these were women.Twenty(74%)had hypersomnia.Only seven patients reported daytime sleepiness and others(13)reported difnculty in staying awake due to lack of energy.Nineteen(49%) had leaden paralysis.Thirtytwo patients(82%) had rejection sensitivity and this symptom correlated with scores of FNE(fears of negative evaluation),LSAS(Liebowits social anxiety scale) and Brief social phobia scale(BSPA).Seven patients reported disappointment in love as a stressful life event preceding the depressive episode.

ln patients with comorbid socialphobia,loss of confidence due to hypersensitivity to rejection or criticism seemed to be the most important factor as a chronic psychological stress.Seven patients met criteria for bipolar disorder and five out of seven had comorbid generalized socialphobia.The clinical and theoretical implications of these findings were discussed.

(Authors’abstract)

くKeywords:Atypicaldepression,sodalphobia,hypersomnia,hyperphasia,rejedion sensitivity> .

*

-「うつ状態」の症例定式化(フォーミュレーション)- 準了解性

本論文は、従来からの非常に重要な視点である、了解可能性の問題を土台として、準了解性という言葉を用いながら、現代的状況における了解性の問題を扱っていて、非常に重要であるとわたしには思われる。

『「うつ病」症状の中核的特徴は理論上,非了解的なものでなければならないのだが,その一般的特徴は健常者に理解されやすい,つまり素朴心理学の範囲内で理解されうるという外観を有している』

また

『「うつ病」の準了解性と神経症圏の病態の「了解性」を識別する努力が重要であり』

上のような指摘があり、さらに本文で詳細に述べられている。

了解的・共感的視点は常に必要であるが、うつ病診断のためには、病理構造の理解が不可欠である。それは了解は出来ないが、説明は可能である何ものかである。

*****

本やネットで、DSMで提示されている項目をチェックして、自分はいわいる「うつ」だと自覚して、病院に行く。このことで、精神科受診率は増加しているが、一方で、自殺者は減少していない。中核的うつ病者は、「不調を自覚して、うつチェックを自分で行い、クリニックに行く」のとは別の行動をとっている可能性がある。

*****

臨床精神医学34(5):593-604,2005

「うつ状態」の精神医学診

「うつ状態」の診立て方

-「うつ状態」の症例定式化(フォーミュレーション)-

松浪克文

1.はじめに

*

精神科診療においては,患者の訴える精神的苦痛を「症状」として明確に把握することが常に可能ではなく,特に治療初期には,明確な診断が決まらないことが少なくない。1つには精神的苦痛が多様な表現をとって訴えられ,あるいはその表現が不十分だからであるが,受診経緯,診療施設のあり方,診療室の雰囲気,同伴者の有無,など実にさまざまな要因が患者の表出に影響するからでもある。特に初診時には,医師が患者の訴えのどの点に疑問を感じ,どのように尋ねるかによっても,その後の患者の表出は変化し,どの訴えが重要であるかも変わりうる。このような診療の場の相互的コミュニケーションにおける動的な意味のあり方を考慮すれば,診断に至るまでには少なくとも,治療者と患者が患者の訴えをめぐる諸事実を確認し共有するという作業が不可欠だといえるだろう。ほぼ妥当な診断はこの確認された情報が漸進的に蓄積していき,一定の量と質に達した段階で可能となるのである。その際,蓄積されるべき情報には,身体疾患や常用薬物(物質)の影響,意識状態,生活史的諸情報,病前のパーソナリティや能力の程度,病前の適応状況,病前の家族状況,サポートシステムのあり方,症状の発生過程および,誘因,症状の持つ状況的意味などの諸事実だけでなく,治療的コミュニケーションにおいて認められた患者の反応や行動様式,薬物の反応性,身体的および心理的諸検査の結果など診療が進行するにつれて得られる知見も含まれる。もっとも,このような意味での「診断」は単に疾患分類における位置を決定することではなく,発症と症状の治療可能性に関連する多重な要因をそれぞれの評価付けや各要因間の力学とともに認識することであるから,この目的のためには,患者の精神的苦痛を当面,「状態像」として把握しておき,疾患分類学が要請する要素的観察や症状学が背景とする仮説から自由でいる方が都合がよいともいえよう。あるいはまた,患者の抱える問題の特定の側面を明示的に「症状」として言語化し,それを治療契約を取り結ぶ足がかりにするようなケースでは,当面,状態像把握で十分だともいえるだろう。いずれにしても,「状態像」診断は精神科臨床のこのような特殊性の中で,確定診断が決まるまでの判断保留の時期に行われる暫定的診断として機能しているものと思われる。

*

2.「うつ状態」診断が含意すること

*

「うつ状態」診断を下した診断者の判断保留の理由は当然のことながら,〈「うつ病のようである」が「うつ病ではないようだ」〉と考えているため,つまり肯定と否定の,2つの漠然とした判断が下されているためである。前者の肯定的判断において診断者が当該の精神状態を「うつ(状態)」と特定する理由は何であろうか。それは,おおむね「憂うつである」「やる気がでない」「意欲がでない」などのような,臨床の場で遭遇する「うつ病」患者の訴えや言動のいくつかが認められるという事実と,診断者を含めた誰もが日常生活において経験的に知っている,憂うつな人間が表す表情や行動が認められるという常識的判断であるにの時点で,「うつ病」の可能性は否定されていない。前段の「うつ病の代表的訴え」の存否を経験科学的に確認するのにDSMやICDのような国際的診断基準を用いることが現今の精神科診断学の定石だが,その場合でも,前段と後段の判断はほぽ同質の判断になる。というのは,DSMおよびICD的診断における諸項目も後段の常識的判断も,いわゆる素朴心理学folk psychology(心的状態を用いて行動を合理的に説明するわれわれの日常的心理学)に依拠しているという点で同質だからである。

*

素朴心理学を診断の道具の1つとすること自体には,その一貫性を保つ限り,さしあたり分類学的整合性にとっての問題はない。しかし,ここには了解性をめぐるうつ病特有の錯綜した事情が潜在しているように思われる。後に述べるように「うつ病」症状の中核的特徴は理論上,非了解的なものでなければならないのだが,その一般的特徴は健常者に理解されやすい,つまり素朴心理学の範囲内で理解されうるという外観を有しているためである。このように「素朴心理学的には了解できる外観を持ちながら,症状学的には了解不能である」ことを「偽了解性」あるいは「準了解性」とでも呼ぶことにすると,「偽(準)了解性」は素朴心理学による症状把握の限界を示しているように思われる。つまり,うつ病の訴えの性質は患者の述べた言葉から引き出される命題的内容だけからは正確に推論できないのであり,本来,「うつ病」診断は,患者の表出全体を対象にした症状学によって「偽(準)了解性」が否定され,了解不能な病態であると判断されて成立するのである。こう考えると,「うつ状態」診断に含まれる「うつ病のようである」という判断は素朴心理学的判断にとどまっており,「偽(準)了解性」についての吟味を経ずに成立した不完全な判断だということになる。この判断はまた,素朴心理学的である以上,明らかに非了解性を有する病態だという可能性を敏感に排除するが,一方,「うつ」と特定する意味でそれ以外の病態を否定していながら,了解的であることを暗黙に容認している点で,明らかに了解性を有する病態の可能性を排除してはいない。

*

後者の「うつ病のようではない」という否定的判断の方は症状学の知識や臨床経験を背景にした専門的判断だといえる。というのは,「うつ病のようである」という素朴心理学的判断を否定するためには,素朴心理学に依拠しない基準を用いなければならないはずであって,そのような基準は何らかの専門的仮説あるいは理論によるものと考えざるを得ないからである。また,この判断は,「うつ病」診断を否定するほどの拘束性を持たないという点で「弱い意味で」否定しているといわなければならないが,それは,診断者が疑いのかかる程度の微細な差異や微弱な兆候soft signsによって消極的に「うつ病」診断を否定しようとしているからである。このような微妙な判断が可能であるという点でも,この判断にはやはりある種の専門性が要請されているはずである。

*

表1 「うつ病ではない」という判断

専門的仮説あるいは理論による素朴心理学的判断の吟味

1.「うつ病」を「弱い意味で」否定

2.他の精神疾患を「弱い意味で」肯定(soft signsの存在)

*

要するに,「うつ状態」診断は,素朴心理学的な「偽(準)了解性」という不完全な判断について何らかの専門的仮説あるいは理論を基準にした吟味が行われ,「うつ病」であることが「弱い意味で」否定される可能性と他の精神疾患であることが「弱い意味で」示唆される可能性を含意しているのである(表1)(なお,本稿では,治療初期から明らかにうつ病が否定され,他の精神疾患が容易に診断されうるようなケースはことさら「うつ状態」診断が用いられないと思われるので,問題にしないこととする)。

*

3.「うつ病」症状の中核的特徴

*

うつ病症状の中核的特徴についての緒論は,かつては大部分の精神科医が用いていた常に実践的仮説に基づいており,診療の現場では一種の暗黙の知識tacit knowledge的機能を果たしていたものと思われる。以下に,筆者自身が臨床経験上,うつ病診断について反省,自戒した事例を省みながら,改めてまとめてみたい。以下の項目のどれかの存在に(微かな)疑いがかかり,「うつ病」診断が消極的に否定されるときに「うつ状態」診断が下されているものと思われる。

*

1.症状

医学において「症状」としてとらえられる現象は個体差を越えた普遍性と同一個体における反復性を備えていなければならない。例えば,炎症の腫脹,発赤,疼痛という性質は個体差を越えて普遍的であり,同一個体内において反復される。むしろ,個体差を越えた普遍性と同一個体内での反復性を有する身体的(心理的)現象でなければわれわれは「症状」としてとらえることはできない,といった方がより正確だろう。このことは,「症状」には,個人の固有性が現れないということを意味している。すなわち,「症状」には患者の人柄や発病までの人生のあり方や心理・社会的背景などに左右されない性質が含まれており,また,その性質は多くの患者が呈する症状に共通に含まれている不変項だということである。このような不変項が「うつ病」診断の根拠となる症状把握にも要請されていると考えなければならない(当然のことながら,これは症状の性質について言えることであり,症状とともに訴えられる患者の背景事情や心理的苦境,ストレスヘの対処法などについてのことではなく,また筆者はそれらの情報を吟味して発症をめぐる力学を考慮することの重要性を否定するつもりは全くない)。

*

1)形式的特徴

うつ病は気分障害であり,かつ相性の病態であるから,定義上,症状の生起や消退に比較的,時日を要するものとされている(周知のように,国際診断ではこの持続時間が2週間以上と特定され,診断に要請されている)。一部の特異な変種をのぞいて,変動が短時日うちに起こり消退する精神状態はうつ病症状とは形式において質的に異なる。この時間的形式は反応性の病態や意識障害とは明確に異なる点である。

*

2)非了解性

上記した「症状」の原理的性格を考慮すれば,「うつ病」の症状は「十分な」心理了解性を有していてはならない。つまり,うつ病「症状」には,個人の有する固有な心情や個別的意味関連とは独立した性質が含まれていなければならない。表2に筆者なりのうつ病症状の概観を示した(うつ病症状の診断基準のつもりではない。また,このように個々の症状別に分けて論じることには精神疾患の全体論的性質から見て問題がなくはないが,現時点ではこれ以外に方法はない。この難点は,DSM診断における症状群familial resemblance的把握によっても解消されてはいない)。

*

表2 うつ病の症状の特徴,まとめ

Ⅰ(生気的)悲哀

Ⅱ(生気的)制止

Ⅲ自律神経機能の低下

Ⅳ三大妄想および関係妄想

Ⅴ希死念慮

Ⅵ日内変動

*

このうち,うつ病の三大妄想や関係妄想(Ⅳ)は明らかに了解不能な現象であり,診断保留とする理由にはなり得ない。自罰的理由を有する希死念慮(Ⅴ)はうつ病特有の「症状」としての性質を備えているが,自我感情の低下に由来しない他罰的な考えから生じる希死念慮は,死ぬことを望む理由が背景心理と了解的につながっている点で「うつ病」に特有のものではなく,「うつ状態」診断が採用される可能性がある。日内変動(Ⅵ)は何らかの実体的症状の付帯的性質であって,表中の他の症状と同一レベルの現象ではなく,またそもそも心理的了解の対象ではない(その病態を理解することの重要性についてはここでは論じない)。また,睡眠や食欲の変化,頭重感などの自律神経支配の領域における症状(Ⅲ)はうつ病診断の必要条件とはいえるが十分条件ではなく,単独で診断的意義を有することはない。

*

うつ病診断上問題になるのは(Ⅰ)と(Ⅱ)であり,「やる気が出ない」「憂うつである」などの趣旨の自発的訴え,特にその言語表現あるいは「文」の意味だけを判断の根拠とする視点からは,了解可能/不能の区別が困難だという点である。DSMIVやICD-10における(大)うつ病エピソードの診断基準の項目を注意深く考量しても,この点は十分には明らかにならない。(これらの診断基準は精神症状を量化して表現しているために,症状項目としてとらえられた精神現象の文脈的意義や,おのおのの項目の診断にとっての重要度の差異が捨象されている。端的に,現実には,これらの診断項目を満たしてもなお,「うつ状態」の診断が下される可能性がある)。

*

筆者の考えでは診断学上のこの困難を救済する道は,今日では実証的でないとして参照されることの少なくなった「内因性」うつ病に関する症状学で論じられた,抑うつ感の①生気性,②非反応性,③非共鳴性などの性質を判断の指標とすることにあると思われる(ただし,これらの特徴の一部はDSM診断においても,melancholic features specifierにおいて言及されている)。本稿では詳述は避け,うつ病の抑うつ気分の非了解性にだけ触れておく。

*

うつ病の症状について,健常人の有する意味での「憂うつ」という言葉のニュアンスが患者には通じないことが意外に多いという臨床経験はこれまでにも指摘されてきた。健常人がうつ病の抑うつ気分を理解する方法としては,各人が体験し,あるいは見聞した「憂うつさ」を参照するしかないのではあるが,そのような視点から〈どんな気分ですか?/何にお困りですか?〉と問いかけた時に,誘導されることなく端的に「憂うつ」という言葉を用いて答えるうつ病患者は意外に少なく,他の「寂しい」「悲しい」「むなしい」などの複数の陰性感情の表現がとられたり,質問と対応しない身体的愁訴が返ってくることが多い。あるいは,首を傾げ,表現に困り「何と言ったらいいのか……」と表現に困難を感じているような態度が認められる。つまり,患者当人にとってもうつ病の抑うつ感を表現する言葉はなかなか見いだしにくいのであり,われわれの日常言語の中にはこの病理的な気持ちをぴったりと言い当てる言葉が存在しないのである。そして,この不可解さ,把握の難しさとそのための当惑こそ治療者が共感しうるポイントである(診察の過程で治療者が「優うつ」という表現を用いて質問したために,患者の方が「優うつ」の語を受け身的に選択してしまうということさえありうる)。このことこそ,この症状が端的に了解不能であることを物語っている。このことから,筆者の考えでは,うつ病性の感情は喜怒哀楽の感情すべてにわたって,それらを十分に体験できないことであるという仮説は現時点でも十分,妥当な解釈であると思われる。「うつ病」のこのような性質は,DSM上はlack of reactivityという表現で一部提示されており,また欧米の教科書のケーススタディにおいても,患者の感情面の特徴を表すのにapatheticという言葉がときに用いられることがある。この症状が特に喜びや快楽の享受という体験面で最も深刻な問題になるのは,うつ病の症状が本来的にそのような快楽の喪失であるからというよりも,本来喜怒哀楽の感情の中で喜びや楽しみが生きていくうえで不可欠な感情だという初期条件のためだと考えることも可能であろう。

*

一方,制止症状の方は,確実に行動面に露呈している点で比較的明白に把握できる。患者当人には能率や理解力の低下,物忘れ,失策,遅滞などとして自覚されるが,当初はこの自分の精神的機能の遅鈍化が自覚されていることは少ないのではないだろうか。うつ病の制止はむしろ診察場面の患者の行動において確認できる。例えば制止は話すスピードに端的に現れており,また話題に応じて表情が変化し,問いに適切に対応した応答が可能な場合,憂うつという訴えがあっても制止症状の存在は疑わしい。このように,制止症状は生理的機能の低下からも推し量られるが,本来的には生活行動のレペルで,すなわち衣食住と基本的な社会的行動のレベルで確認されるべきである。生活行動はスムーズに行えているのに仕事がはかどらない,能率が上がらないという場合は,少なくともfun-fledgedな制止症状とはいえないだろう。

*

3)発症過程の非了解性

うつ病の発症過程は,少なくとも個人の背景的諸条件(病前の人格,個別的な心理的,社会的背景,固有の体質)から心理了解的には理解できないという性質を持つはずである。ただし,ここで臨床的に有用性を発揮する「了解可能」とは,特定の心理的事態の推移が,医師,患者を問わず,われわれが平均的社会人として共同体の他の成員と共有している感情や思考の変化可能性の範囲内にある,という直感的かつ素朴な常識的判断のことだと考えるべきである。したがって,昨今,十分に人口に膾炙した感のある発病状況論的理解朗や精神分析的解釈も,仮説による理解であって「了解的」な理解ではないことに留意しなければならない。臨床的によく遭遇する発症パターンであることは了解可能であることとは別の事柄である。臨床的には,患者自身が憂うつになった心理的な事情を明確に述べ立て,かつその訴えが医師にとっても十分あり得ることだと思える場合には了解可能な病態である可能性が高く,少なくとも中核的うつ病とはいえないだろう。反対に,昇進うつ病や引っ越しうつ病などの状況論的把握が可能であることが了解可能な発症を意味するわけではない。

*

4)身体性

うつ病の気分状態が健常人の「憂うつ」な心理とは異なり,両者の差異は何らかの意味での身体性の関与にあることに異論はないだろう。上述したうつ病の体験構造的理解が妥当だとすれば,うつ病の「抑うつ気分」は患者には純粋な心理的事態とは体験されてはいないはずである。つまり,当人の背景事情や心理的体験の流れの中に十分に位置づけられない異質性を持っており,当人の精神の作用域にとってはどこか外来性のものとして,多くは,精神作用には外的な身体的機能の変質として体験されている可能性がある。これは能率低下や疲労感,倦怠感,各種自律神経症状の訴えと抑うつ気分がともに,Koerperとしての障害であり,かつLeibとしての病理であるととらえられなければならないことを意味している。患者が自分の「憂うつな気持ち」をあくまで純粋に心理的な事情を伴った心理的な苦痛として物語ることが可能な例では,抑うつ気分自体も純粋に心理的な体験として語られ,悲しみやむなしさなどの具体的感情が十分に説得性を持って表現されることが多い。

*

2.心理の特徴

うつ病の心理学的な意味での特徴は「症状」としての資格を十分に備えているとは必ずしもいえない。というのは,強迫性や依存性などの用語は人間の心理についての抽象的な解釈概念であって,個々の症例において具体的に(症状としてとらえるための具体的対象というレベルで)どのように現れうるのかを予測,指示しないからである。また,多くのうつ病患者にこれらの心理傾向が確認されるということは,必ずしもこの心理的傾向を持つ人がうつ病であることを意味しないので診断的価値は大きくはない。しかし,これまで諸家によって提唱されてきたこれらの心理傾向は経験科学的判断における傍証として十分機能し,うつ病の病態を理解する仮説として多くの支持を集めているものと思われる。これらの特徴自身が「うつ状態」の病態把握や診断にとってのsoft signsとして重要な位置を占めてきたものと思われる(したがって,これらの特徴の否定もまた,「うつ病のようではない」ことを示すsoft signsとなりうるわけである)。

*

1)強迫性

メランコリー型のような病前性格の理解に見られるように,従来,うつ病の心理の特徴として強迫性が指摘されてきたが,強迫性の現れをいわゆる几帳面であることとして理解すると,近年の几帳面なうつ病患者の減少傾向を理解できなくなる。しかし臨床経験上,一般に,うつ病の人がいったん受け入れたルールや習慣に違反することが少ないとはいえるのではないだろうか。むしろ,いったん決められた,あるいは習慣となった行動パターンを変化させることが難しいことや,自分の恣意的判断に左右されない固定されたルールを求める傾向はあり,これらはひとまず,一種の変化可能性の低下としてだけ理解しておいた方が実状にあうように思われる。近年のうつ病が私的領域で決まった行動パターンを持つこと,あるいは特定のライフスタイルを維持しようとする傾向があることは強迫性の顕現様態の変種として理解できるだろう。

*

2)依存性

うつ病の患者が家族成員,ときに緊密な治療関係を持つ治療者に示す依存的態度も「うつ病」の心理の特徴といえるだろう。従来,遷延化した症例で確認されてきた点である。もっとも,近年はうつ病患者の早期受診傾向,薬物療法の進歩などにより治療関係が医学モデル的になり,精神療法に重心をおいてアプローチする治療者は多くはないものと思われる。しかし,若年のうつ状態患者には,初診時からこのような依存性を顕わに示すケースが増えている。そして,依存性に関連して論じられるのが,うつ病患者の自己愛の問題である。いわゆるnarcissistic supplyを常に必要とする傾向,dominant otherの存在,などとしてあくまでうつ病の心理という枠内で論じられてきた。近年の若年者のうつ病には当てはまることの多い視点だが,うつ病患者の典型例における自己愛は他人にそのまま表現されることはなく,社会的な配慮つまり対人状況への配慮という形で,つまり強迫的な防衛によって対人戦略的に加工されている。むしろ,明らかな自己愛性の病理が前景に立つ病像は「うつ病」症状を発症する心理的準備性が十分に形成されていないという認識で臨んだ方がよいものと思われる。

*

3)同調性

「うつ病」患者が社会的環境との間に軋轢を招こうとすることは少ない。少なくとも,争いを好まないという傾向,自他を明確に分離することに抵抗する傾向を持つことは否定できない。職場に苦手な人がいるという場合でも,嫌いながらもなんとか協調の努力をするのがうつ病の人の基本的な姿勢と思われる。同調性の傾向は協調的態度,一体化希求などとして現れる場合が多い。同調性は,一般に社会人が多かれ少なかれ組織や共同体の中で要請されている性質なので,うつ病心理の「準了解性」と最も密接に関係しているものと思われる。すなわち,「症状」の非了解性にもかかわらず,症状をめぐる心理的布置や病前の適応的同調性が了解可能なのである。

*

4)いわゆる攻撃性の内向

うつ病の心理についてはフロイト以来,攻撃性の内向という図式が用いられてきた。事実,例えばうつ病における希死念慮は自罰的性質のものであることが多いし,他人への迷惑を悔い,自分を責めるうつ病患者は多い。やはり,他罰傾向を前面に表現したり,具体的な攻撃対象を述べ立てるうつ病患者は少ないように思われる。

*

5)発病状況と好発年齢層

うつ病は社会化の努力や自律性の維持と密接に関連した中年期発症の病態とされ,臨床的にも典型的な発病状況がほぼ診断の傍証として機能するまでにパターン化されて認識されている。しかし,DSM診断によってこのような仮説が排除されてから,また社会的状況の変化の影響もあり,うつ病はかならずしも中年期の病理とは考えられず,若年層におけるうつ病症例数が数多く報告されるようになっている。しかし,私見によれば,うつ病の発病状況を成長と衰退,強壮化と弱体化,拡大と縮小などの生の相反する運動が措抗する臨界状況であると考えれば,いわばこの中年期的状況は若年層にも起こりうる。ただし,これは環境への適応の努力や自律性や責任の維持といった社会的な課題を志向している人に当てはまることであり,この点は除外することができないだろう。したがって,より若年(10代,20代)に起こるうつ病については妥当しない。一般的に,より若年の抑うつの訴えはパーソナリティ形成の途上での困難である場合,自生的な双極性障害の初発,抵抗障害などであることが多いのではないだろうか。

*

6)いわゆる基礎性格

メランコリー型や執着性格などの病前性格は少なくなったと言われて久しいが,まだ臨床的にはよく遭遇する。これらは強迫性の対社会防衛としての意味あいが強く,その分,社会的状況に影響を受けてさまざまな変種が生まれる可能性を持っているのだが,しかし,強迫性が倫理的審級にまで浸透していることはやはりうつ病になりやすい人々の特徴ではないだろうか。また,循環気質の人のうつ病親和性も重要である。すでに述べたが,循環器質的同調性や協調性,あるいは感情の豊かさ,エネルギーレペルの高さは,統合失調症的な疎遠な個人主義的雰囲気とは質的にことなり,これらも診断のためのsoft signsとしては十分機能しうるものと思われる。

4.「うつ病」診断を「弱い意味で」否定する因子

1.軽症うつ病の判断

「うつ病」診断を(弱く)否定する因子としてまず考えられるのは,軽症の病態である。一般に,重症度の判断は個人の社会的機能の障害程度や苦痛の程度によって素朴心理学的に行われうるが,軽症であることが「うつ病」診断を妨げるのかどうかについては微妙な問題がある。わが国における軽症うつ病概念やいわゆる逃避型抑うつとDSMにおけるDysthymia,Subsyndromal Symptomatic Depression(SSD)などの軽症のうつ病概念とは質的に異なる概念だからである。前者が提唱された意義は,素朴心理学的に軽症である病態が専門的判断によっては内因性うつ病と診断されうるという逆説にあるのに対し,後者は,DSM上のうつ病エピソード診断に要請されている症状項目数や持続時間が満たされないという意昧での軽度な症状が,素朴心理学的な重症度の判断によっては軽症ではなく,深刻な社会的機能の障害を招くという点で重要視されている。「うつ状態」の診断が行われている可能性が高いのは前者であり,後者は診断学上の量的差異によって早期に特定されうる病型であって,「うつ状態」と診断保留にされている可能性は少ないだろう。

*

2.他の精神疾患を示すsoft signs

次に,「うつ状態」診断が含意する他の精神疾患あるいは病態を整理してみたい。「うつ状態」という診断を選択するという判断に含まれているはずの,他の精神疾患を想定させる因子を①器質性因子,②精神病性因子,③心理的反応性因子,に分けて概観してみよう(表3)。ただし,ここで「器質性」とは精神的異常に対して因果的効力を有する身体疾患や身体的現象によるものを指し,「精神病性」とは明らかに非了解性を有する精神疾患によるものを指し,「神経症性因子」とは(了解可能,不能を問わず)心理的反応として生起する心理状態を指すこととする。表4はうつ病発症と関連する薬物と身体疾患のまとめである。

*

表3「うつ状態」診断が含意する他の精神疾患・精神状態

1)器質性因子

(1)症状性精神病

(2)認知症

(3)薬物(物質)の影響

2)精神病性因子

(1)統合失調症

(2)躁うつ病

(3)てんかん

(4)非定型精神病

3)心理的反応性因子

(1)神経症性障害

(2)パーソナリティ障害

表4うつ病発症に関連する薬理学的因子と身体疾患

Pharmacological

Steroidal contraceptives

Reserpine;a-methyldopa

Anticholinesterase insecticides

Amphetamine or cocaine withdrawal

Alcohol or sedative-hypnotic withdrawal

Cimetidine;indomethacin

Phenothiazine antipsychotic drugs

Thallium;mercury

Cycloserine

Vincristine;vinblastine

Endocrine

Hypothyroidism and hypertbyroidism

Hyperparathyroidism

Hypopituitarism

Addison’s disease

Cushing’sdisease

Diabetes melltus

General paresis(tertiary syphilis)

Toxoplasmosis

Influenza;viral pneumonia

Viral hepatitis

Infectious mononudeosis

AIDS

Collagen

Rheumatoid arthritis

Lupus erythematosus

Nutritional

Pellagra

Pernicious anemia

Neurological

Multiple sclerosis

Parkinson’s disease

Head trauma

Complex partial seizures

Sleep apnea

Cerebral tumors

Cerebrovascular disorder

Neoplastic

Abdominal malignancies

Disseminated carcinomatosis(文献23より)

1)器質性因子

何らかの器質的疾患で治療中の患者が「うつ病の疑い」で精神科に紹介された場合,あるいは何らかのうつ病的な訴えや身体的愁訴で受診した患者に身体疾患がすでに存在した場合に想定される事態として,

①すでに存在する身体疾患がうつ病の外因として特定されるもの(内分泌疾患,感染症,膠原病,神経内科的疾患,腫瘍,手術後の疲弊など)

②すでに存在する身体疾患の治療薬,あるいは常用物質にうつ病誘発性の作用がある場合(C型肝炎のインターフェロン治療,アルコール,ステロイドなど)

③すでに存在する身体疾患の闘病過程が発病状況として働き,発病を誘発したもの

④すでに存在する身体疾患の苦痛や闘病過程が重大なストレスとはなっていないもの

⑤精神的訴えに対するexaminationの過程で,精神障害に対して因果的効力を有する身体疾患が発見される場合,などが想定される。

①②は,症状性精神病(DSMでは器質性精神症候群,ICDでは症状性を含む器質的精神障害)のカテゴリーに入り,その部分症として「うつ状態」という診断が下されている場合である。もちろん,身体疾患が当初明確でなく精神的訴えで来院した患者に身体疾患が認められる場合もあるだろう(⑤)。リエゾン精神医学における事例化ではなく,憂うつであることを主訴とする患者で,かすかな物忘れ傾向や理解度の悪さ,情動の不安定さなどが併存するなどのsoft signsがある場合には,器質的疾患特に認知症の可能性がある。認知症初期のうつ状態とうつ病の鑑別は難しく,「うつ状態」と診断され判断が保留されるだろう。うつ病性の偽痴呆という診断カテゴリーもあるが,irreversible dementiaがうつ病を伴うreversible dementiaの43%に(うつ病のみ症例では12%)に見られるという報告もあり,抗うつ薬で治癒したかに見える偽痴呆の症例でもその後認知症に至る可能性は常に念頭においてよいだろう。

③④は治療過程に被る苦痛や不安,治療そのもののストレスなどに引き続きうつ状態が出現する場合である。総じて器質的疾患に引き続いて起こるうつ状態では,うつ病のようにみえる言動の出現が比較的短時日のうちに現れることが多く,また,そのような場合には,軽微な意識混濁が共存し,微弱なせん妄が疑われる場合が少なくない。うつ病の制止症状のように見えて実は周囲の状況を認識できていないこと,短期記憶のかすかな障害,当人が行動の現象を深刻には悩んでいないこと,症状の動揺などがチェックポイントであろう。ただし,闘病生活が持続的な誘発状況どなっている可能性も十分にある。しかし,④の場合は原疾患による誘発というよりは,家族などからのサポートが不十分であること,不安閾値の低さ/依存性の強さなど患者の元来のパーソナリティから十分な了解性を持ってあり得る事態だと考えられ,ストレス関連障害やパーソナリティの病理が想定されて「うつ状態」とされていることが多いだろう。

*

2)精神病性因子

「うつ状態」診断の背景には,統合失調症,蹄うつ病,てんかん,非定型精神病などあらゆる精神病性の疾患が存在しうる。「偽(準)了解的」な訴えの中に,不協和音のように,「微かに」認められるより明確な了解不能性を有する言葉や行動,感情状態の性質が精神病性の否定因子として問題になる。てんかんに見られる不機嫌状態やいわゆる非定型精神病に含まれる気分の病理がそれぞれの疾患の特徴を確認するまでの間,「うつ状態」して診断が保留されているであろう。ここでは,特に微妙な症候soft signsによって「うつ病」との差異が問題となる統合失調症と躁うつ病についてだけ言及する。

*

①統合失調症:いわゆる発動性の低下や自明性の喪失と言われているような病態がごく微かに疑われるときに「うつ状態」診断が用いられているものと思われる。より明確な了解不能性を有する言動や妄想性,幻覚性の病理ならば微かなものでも,現実には統合失調症が疑われ警戒されているだろう。しかし,診断者がこの重大な診断を下すのは時期尚早だと考えている場合も多く,むしろ「うつ状態」診断は社会的配慮という次元の問題かもしれないが,多かれ少なかれ,断定できないという診断学上の困難はあるだろう。そのような場合,診断者が統合失調症を疑う根拠はなんだろうか。実は,ここでも「統合失調症らしさ」という穏れた診断基準,むしろわが国では周知のpraecoxgefuehlや気質診断が傍証すなわちsoft signとして用いられている可能性がある。従来わが国で行われてきた統合失調気質の存在は実証的に証明されてはいないのだろうが,臨床的にはこのような気質判断も有用性を発揮するときがある。私見によれば,統合失調気質の人がうつ病圏の人々に見られる同調性という標識を有していないことは臨床的には明らかで,このことは,「うつ病」診断を否定する唯一の根拠とはならなくても,重要なsoft signとはなっているものと思われる。特に,統合失調器質の人が厳しい職場状況や複雑な人間関係の中で適応障害に陥り,不活発,無感情となっている場合には,当面「うつ状態」という診断が妥当な場合がある(統合失調気質の適応障害)。しかし,この点で診断上,優先されているのは,従来,行われてきた統合失調気質についての病理学的仮説よりもむしろ冒頭に述べた「うつ病のようである」という素朴心理学的了解性の判断である。実際,DSM診断上の大うつ病性エピソード患者の中には統合失調気質の人も数多く含まれ,将来,統合失調症を発病する危険性を有する一群も存在するものと思われる。国際的診断基準にはこの点を識別する診断力はない,というよりもむしろ,そのような診断変更の可能性を否定しない,という構想で作られているのだと理解しておくべきであろう。

*

②躁うつ病:うつ状態に躁性の成分が混入しているという判断つまり,可能性として双極性障害を想定することは,気分障害の治療論にとって重要である。気分障害のすべての病態を躁とうつの混合様態としてとらえる視点もあり,それ自体は理論上,重要な示唆を含んでいる。実際,臨床的に「うつ病」診断はほぼ確実でも単極性,双極性の判断は明確に行えないことも多い。a)強い焦燥,興奮,不安,b)強力性を含んだ人格,c)感情状態の急速な変化,d)病前性格が循環気質やマニー型である,などは「躁うつ病」の可能性を考慮するsoft signとして重要であろう。特に,病前にマニー型であった人が重篤な身体疾患や深刻な挫折ののちに疲弊し「うつ状態」となる場合などは,患者本人が訴える抑うつ的な不調自体がマニー型に特有の活動レペルを維持できないという現状への批判あるいは嫌悪が病像心理の中心となっていることが多い(マニー型の疲弊)。さらには,うつ病症例の病前性格に循環気質的な同調性や常識的態度,協調性が十分に認められている場合には,一応躁転の可能性を念頭に置くべきだろう。

*

3)心理反応性因子

①神経症性障害:明確な恐怖症性障害や強迫性障害が存在するときには,「うつ病」よりも「うつ状態」の診断が選択されるだろうが,周知のように,昨今のcomorbidityという視点からは「うつ病」診断は否定されてはいないことになる。特に,恐怖症については,パニック障害の並存やうつ病の社会復帰の時期になって現れる職場状況への恐怖症的心理が代表的なものだが,どちらも「うつ病」の診断と並存しうる。強迫性障害の場合は,明らかな強迫行動や強迫表象が存在し生活の障害となっていれば「うつ病」診断が保留されるだろう。上述したように,うつ病に特有の強迫性は社会的機能として患者の人格の中に浸透し,患者の手順や手法あるいはライフスタイルと融合していることが多く,いわぱ自我親和的かつかろうじて適応的であるのに対し,強迫性障害の強迫性は自我違和的であり社会的機能を妨げる方向性をとっていることが多い。

*

ストレス反応や適応障害とうつ病との異同は常に問題となるところである。上述したように,これらの病態における症状には了解性があり,この点で「うつ病」症状と区別されるべきである。この意味でも,「うつ病」の準了解性と神経症圏の病態の「了解性」を識別する努力が重要であり,またこのことは,治療初期には的確に行えないものである。

*

②パーソナリティ障害:いわゆるclusterC(回避性,依存性,強迫性)の障害はそれぞれの病理がうつ病の病理の中に含めて考えられうることもあり,また現実に,これらの病態が「うつ病」による障害度を超える重篤さを呈して病像の前景に立つことは少ないので,軽症の場合には「うつ病」診断を否定するsoft signとして機能することは少ない(もちろん,そもそも「うつ病」の症状が明確でないときにはパーソナリティ障害の診断だけが採用されるだろう)。clusterA(妄想性,シソイドパーソナリティ,失調性)とclusterB(反社会性,境界性,演技性,自己愛性)が明らかに認められる場合には,むしろうつ病症状よりもパーソナリティ障害こそが生活にとっての主要な障害となっていることが多い。また「うつ病」がパーソナリティ障害の生む軋轢やストレスとは独立に出現することは少ないので,挿間的に出現する「うつ状態」という認識で治療されていることが多いだろう。この場合にも,DSM的診断学に従う限り,うつ病の診断は可能であって,多くはパーソナリティ障害とのcomorbidityと認識されて「うつ病」診断は維持されうる。特に微妙な問題となるのは,自己愛性の場合で,この障害を持つ人はまさに「うつ状態」に陥ったことで事例化し,初診時には抑うつ的であることを主訴とする場合が多い。「うつ病」にも自己愛の病理が想定され議論されてきたのだが,上述したように,うつ病症状の中核的特徴と強迫性の質に注目することによってこの2つを識別することが可能だと思われる。

*

5.おわりに;「うつ状態」をめぐる症状間の治療論的ヒエラルキーの視点

以上述べてきたことを,概観するために表にまとめておいた(表5)。冒頭に述べたように,状態像診断は原理的には,診断学,疾病分類学,病態仮説から自由な把握法なのだが,治療論的視点に立てば,むしろ標的となる治療対象を選択する点でも有利でもある。特に,複数の病態のcomorbidityが問題となる症例においては,疾病学的に「うつ病」よりヒエラルキーの高い疾患の存在が強く疑われても,当面は「うつ状態」の治療を優先させ,あるいはその逆の治療方針をとるべきケースが往々にしてある。2,3例を挙げておくと,インターフェロンやステロイドによって治療中の「うつ状態」で,原疾患である肝炎の治療とうつ病の治療のどちらを優先させるかは,それぞれの症状の重篤度や治療局面の差など多要因によって決定され,必ずしも原疾患の治療が優先されなければならないわけではない。反対に,一過性の病的な対人過敏性や状況とそぐわない被害念慮や恐怖が見られる統合失調気質の人の適応障害の症例では,現に抗うつ剤が奏功し気分状態としては復調したとしても,うつ病患者の心性を基礎理解として環境適応のアドバイスを行うのでは長期に見て治療的にはならず,やはり統合失調症的心性を念頭に助言していく必要がある。あるいは,マニー型の生き様を続けられないことが持続的な閉塞感を招いて「うつ状態」診断が下された症例では,長期的には,当面の治療対象であった「うつ病」の治療原則として休養の勧めを説いても安定は得られず,むしろ病前性格に含まれる病理を重視して,自由度を求めるマニー型の動きそのものはある程度容認しなければならない。さらには,境界型や自己愛型のパーソナリティ障害にみられる「うつ状態」では,むしろうつ病よりもパーソナリティ障害の方が患者の生活を障害する程度が甚大で,治療の標的となるのはパーソナリティ障害の方である。

*

表5「うつ状態」診断に含まれる諸判断

1.「うつ病のようである」という判断=「偽(準)了解性」の容認

素朴心理学的判断

①うつ病に見られる代表的な症状のいくつかを確認

②常識的な「憂うつ」の判断

2.「うつ病のようではない」という判断=1.の判断を吟味

①「うつ病」を「弱い意味で」否定

a.「うつ病」の中核的特徴が不十分

b.「うつ病」心理の特徴か不十分

②他の精神疾患を「弱い意味で」肯定;soft signsの存在

a. 器質性因子

意識障害の有無の確認

身体疾患の存在

薬物ないし物質摂取の影響

b. 精神病性因子

統合失調症;同調性の否定・気質診断

躁うつ病;躁性成分の混入,マニー型の診断

c. 心理反応性因子

神経症(強迫性障害,恐怖症,ストレス反応,適応障害抑うつ反応型など)

パーソナリティ障害(境界型,自己愛型など)

*

このように,「うつ状態」という診断の背景にある疾患や精神病理をふまえて,実際にどのような症状や行動を治療の課題とするのかは,診断分類学上のヒエラルキーによらず,現実に患者のどのような苦痛や障害が患者の固有性を障害しているのかという視点,許されている期間内でどの症状に最も治療可能性があるかなどの治療戦略的視点から決定されるべきものだと思われる。しかし,治療論的な症状ヒエラルキーは分類学上のヒエラルキーと全面的に対立するものではもちろんない。社会適応という目的のためには,疾患分類の整合性を重要視するtop downの視点だけではなく,実践の中に法則性を見いだすbottom upの視点をも加味して総合的に判断することが重要だということである。

*

文献

1)Akiskal HS:Dysthymic Disorder:Psychopathology of Proposed Chronic Depression Subtypes.Am J Psychiatry 140:11-20,1983

2)Alexopoulos GS,Meyers BS,Young RC et al:The course of geriatric depression with “reversible dementia” :A controlled study.Am J Psychiatry 150:1593-1699,1993

3)American Psychjatric Diagnostic and Statjstical Manual of Mental Disorders,4th ed(DM4V).American Psychiatric Association Press,Washington DC,1994(高橋三郎,大野裕,染谷俊幸訳:DSM-IV精神疾患の分類と診断の手引.医学書院,東京,1995)

4)Arieti S:Affective disorders;Manic-depressive psydosis and pschotic depression;Manifest symptomatology,psychodynalnics,sociological factors,and psychotherapy.American Handbook of Psychiatry.Arieti(ed),vol.3,Basicbooks,NewYork,1974

5)Arieti S,Bempord J:Severe and mild depression:The psychotherapeutic approach.Basic Books,NewYork,1978(水上忠臣,横山和子,平井富雄訳:うつ病の心理一精神療法的アプローチ.誠心書房,東京,1989)

6)FreudS:Morningandmelancholia.Standard Edition 14;Hogarth Press,London,pp243-258,(1957/arig,1917)

7)原田憲一:器質性精神病.医学図書出版,東京,1975

8)広瀬徹也:「逃避型抑うつ」について.宮本忠雄編:繰うつ病の精神病理2,弘文堂,東京,1977

9)広瀬徹也:精神疾患におけるcomobidity概念の成立.精神経誌99:942-949,1997

10)飯田眞,松浪克文,林直樹:うつ病の状況論.大熊輝雄編:躁うつ病の臨床と理論.医学書院 東京 1990

11)Judd LL,Rapaport MH,Paulus MP et al:Subsyndromal Symptomatic Depression:A New Mood Disorder ? J Clin Psychiatry 55(suppl 4);18-28-1994

12)金杉武司:フォークサイコロジーと消去主義.2000信原幸弘編:シリーズ心の哲学一人篇.勁草書房,東京,2004

13)笠原嘉:各科を訪れる可能性のあるデプレッション.心身医24:6-12,1984

14)松浪克文:秩序指向性と反復,imago2.青土社 東京 pp67-75,1991

15)松浪克文,大前晋,飯田眞:心理,病態.臨床精神医学講座4,気分障害.中山書店,東京 pp61-88,1998

16)松浪克文,大前晋:内因性うつ病とパーソナリティー現代型うつ病(恐怖症型うつ病)と分裂気質者の呈する内因性うつ病像-.精神科治療学14:729-738,1999

17)松浪克文,大前晋:気分障害の精神病理一最新の知見-.臨床精神医学29:843-852,2000

18)松浪克文,熊崎努:現代の中年像.精神療法27:107-117,2001

19)松浪克文:うつ病の概念を考える:「神経症性うつ病」という概念の行方.精神科治療学17:1975969-978,2002

20)松浪克文:精神病理学の立場から.うつ病研究の方向を求めて.上島国利,樋口輝彦・野村総一郎編:今日のうつ病一治療と研究への最新アプローチ.アルタ社,2004

21)宮本忠雄:噪うつ病における混合状態の意義.臨床精神医学21:1433-1439,1992書院,東京,1990

22)西園昌久:精神分析理論.飯田眞編:躁うつ病.国際医書出版,東京,pp531-544,1983

23)Sadock BJ,Sadockv A:Kaplan&Sadock’s Comprehensive Textbook of Psyehiatry seventh 28,1994 edition on CD-ROM.Lippincott Williams&WilkiDs,2000

24)Schulte W:Studien zur Heutigen Psychothepie.Quelle&Meyer,Heidelbeg,1964(飯田真,中井久夫訳:精神療法研究.岩崎学術出版社,東京 1994

25)World Health organization:The ICD-10 Classication of Mental and Behavioural Disorders.Clinical description and diagnostic guide lines,1992(融道男,中根よし文,小見山実:ICD-10pp61-88,1998精神および行動の障害.臨床記述と診断ガイドライン,医学書院,1993)

「意識の探求」第一章-2

アリゾナ大学ツーソン校の、哲学者デービッド・チャルマーズ(David Chalmers)は、意識についてまた別の説を唱えている。チャルマーズは、情報には二つの側面があると主張している。

一つは、コンピューターの中で見られるような、物質的、物理的に実現可能で、外部から観測可能な側面。

もう一つは、現象論的、経験的な、外部から観測することができない側面である。

チャルマーズの世界観では、自動温度調節器から人間の脳に至るまで、どんな情報処理システムも、少なくともある基本的な意味で意識を持っていると考える。たとえ自動温度調節器になることができたとしても、たいした意識を持つことはできないだろうと、チャルマーズ自身認めているが。情報の二面性を考えることで、自動温度調節器から人間の脳に至るまで、情報を表わすシステムすべてに意識があると考えることができる、という彼の大胆な提案は、すばらしく簡潔で格好いい理論であり、私自身、非常に惹かれるものがあるのを認めている。しかし、どうやったら、チャルマーズの仮説を科学実験によってテストできるか、私には見当もつかない。今のところ、この現代版「汎心論(pan-psychism)」は実験によって反証されることがないため、単なる信仰の問題、信じるか信じないかのお話になってしまっている。しかし、時間が経てば、確率論や情報理論を基礎にしたチャルマーズの理論のようなものが、意識を理解するのに必要であったということが明らかになるかもしれない。仮に、チャルマーズの定性的な枠組みが受け入れられたとしても、より定量的な枠組みが作られなければならない。具体的で重要な疑問としては、次にあげるようなものがあるだろう。同時平行(パラレル、parallel)に情報処理する脳のようなシステムと、系列的(シリアル、serial)に情報処理をするコンピューターのようなシステムでは、それぞれのシステムが持つとされる意識はどちらが高度なのか。主観的経験の豊富さは、記憶、メモリの容量の大きさに関係するのか。脳のように、いろいろな場所に分けて情報を保存する形式ほうが、一カ所に集中させるより、経験は豊富になるのか。普段我々がものごとを思い出すときのように、一つのことを思い出すとそれに関連したことが自動的に思い出されるシステムでは、意識はより鮮明になるのか。いくつかの情報処理システムが記憶情報を共有したほうがいいのか。記憶は階層的な処理や保存がなされたほうがいいのか。また、記憶の担い手は安定した物質的実体を持つもの(コンピューターで言えばハードディスク、脳で言えばシナプスの形や細胞のつながり具合)と、一時的だがアクセスの早いもの(RAMや神経の活動電位のようなもの)とでは、どちらがより意識を生み出すのだろうか。

*現代版「汎心論(pan-psychism)」には反証可能性がない。

意識が脳から生まれてくる過程を説明するために、今まで発見されている物理法則以上の、根本的に新しい法則が要求される可能性はなきにしもあらずといえよう。しかし、私はそのような一歩を今すぐ踏出さねばならないとは思わない。

*踏み出した人たちはあまりスマートではないのが残念ながら現状である。

意識を持つには行動が必要だ現実には、神経系を肉体から切り離すことができないという事実を強調するのが、意識の行動説(enactive account、別名、感覚運動説 sensorimotor account)を唱える学者達である。ある場所に適応して住みついた動物種の身体の一部に神経系が存在する。そして、生きている間に起こる感覚入力から運動出力までの無数の相互作用を経験していく中で、自分の身体を含んで、世界がどう成り立っているのかを脳は学んでいく。こうして学んだ知識は、生きているうちにぶつかる様々な困難を乗り越え、種を保存するのに役立っている。意識の行動説の主張者たちは、脳が知覚をサポートすることを認めるが、神経の活動だけで意識が生じるわけではない、神経活動は意識が生じるためには十分でないと主張する。さらに、意識の物質的な原因や相関を捜す研究は役立たないとまで主張する。そのような脳中心の見方ではなく、特定の環境に適応して行動をとっている動物種に生じる「感覚」というものが重要だとしている。

*enactive accountは、かなり正しいが、意識の問題までは届かない。

知覚が生じるのは、一般に、動物が何らかの行動をとる時である、と行動説を唱える人々は強調している。そのこと自体は非常に的を射たものではある。しかし、彼らの、知覚がどのように脳内の神経活動から生まれてくるのかという問題を軽視している態度には、私は全く共感することができない。ある生物が意識を持つためには、その生物の脳内にある種の神経活動が起こらなければならないし、逆にそのような活動が起これば、生物は意識を持つに至る、というのは科学者が合理的な確信をもって言えることである。ある種の脳内活動さえあれば意識が生じるということは、実証的に支持されている。例えば、夢を見ている間、主観的には、起きて活動しているときのように、物を見たり感じたりするという意味での意識があるわけだが、それでもほぼすべての髄意筋が抑制され動かなくなっている。すなわち、毎晩、ほとんどの人は、動くことができないにもかかわらず、脳の活動だけによって、現象論的な(phenomenal)感覚を経験している。また、電気的もしくは磁気的なパルスを使って、脳のニューロン群を直接に刺激すると、もちろん、被験者は全く動いていないにも関わらず、色のついた光のフラッシュなどの単純な知覚が感じられる。この現象を基に、外部の視覚情報を電気刺激のパターンに変えることで、目の不自由な人に視覚経験を直接引き起こす、神経補助具(neuroprosthetic devices)の研究が盛んに行われている。さらに、神経疾患のせいで全く動けなくなってしまったたくさんの不運な患者たちも、どうやら我々と変わらない意識を持っていることも挙げられる。神経疾患の1つ、睡眠発作(narcolepsy、ナルコレプシー)の患者は、一過性の全身麻痺に掛かることがある。極度の笑いや当惑、怒りや興奮などの感情が引き金となって、患者は急に骨格筋の緊張を失って全身麻痺の状況におちいるが、このとき意識を失わない。また、数分間も続く極度の脱力発作(cataplexy、カタプレクシー)におちいると、患者は床に倒れたまま全く動けず、周囲に発作を知らせることもできないが、患者は周囲の状況を完全に把握し、意識をしっかりと持ち続ける。このような、一時的に全く動けなくなってしまった患者だけでなく、一生動けなくなってしまった患者もまた意識を持ち続ける。最もドラマティックな症状は、ロックットイン・シンドローム(閉じ込め症候群、locked-in syndrome)だろう。フランスのファッション雑誌エル(Elle)の編集者、ジーン=ドミニク・ボービー(Jean- Dominique Bauby)のケースを紹介しよう。ボービーは重度の脳卒中の後、上下に目を動かす以外、全く動けなくなってしまった。彼は目の動きをモールス信号のかわりに使って、彼が何を感じ、考えているかを書き綴った本を出版した。もしも、上下の目の動きすらできなくなって、周囲の人々と交信が取れなくなってしまったら、ボービーは、完全な意識をもちながら、人々から死人とみなされるはめになっていたことだろう!彼のようなロックトイン・シンドロームの患者の系統的な研究はまだなされていないが、見ためは全く普通の人々と変わらないようだ。私が第7章でとりあげる、「凍った麻薬常用者(Frozen addicts)」もまた、長期間、全く動けなくなってしまった人の意識をしめす一例である。

*

以上のことから、外部出力としての行動は意識に必要ではない、と私は結論づける。もちろん、体、目、手足などの運動が意識を形作っていくときに重要でない、というわけではない。実際、非常に重要なものだ! しかし、上の例が示しているように、体の自由がきくことが、意識を持つために必要なわけではない。体が全く動いていない状態で、夢を見るし、直接の脳刺激によって感覚は生じるし、動けない患者も意識をもっているのである。

*自意識がどのように形成されるかということと、形成されたあと、どのように振る舞うかということとは、別のことだと思う。

意識はある種の脳内のニューロンから生じてくる特性(Emergent Property)である

この本の作業仮説は、脳内のニューロンがもつ特徴から意識が出現する(emerge)ということである。意識の物質基礎を理解するには、恐らく、今までになかった新しい物理法則を導入する必要はないだろう。むしろ、非常に多くの異なる性質を持ったニューロンが混じりあい、更に、それぞれが、相互に複雑に連結したできたニューラル・ネットなるものが、どのように作動するかについての、今現在以上の、はるかに深い洞察が求められるだろう。環境との相互作用および自己の内部の活動を基にして学習していく、ニューロンの集合体(coalition)の持ちうる機能は、通常過小評価されている。個々のニューロンそれ自身ですら、ユニークな形態を持ち、何千もの入出力を備えた、複雑な実体である。それらの相互連結、シナプス(synapses) は、非常に手の込んだ分子機械である。シナプス連結部には、長短様々な時間スケールにわたる、情報伝達効率を調整する仕組みが備わっていて、学習を可能にしている。人類はかつて、そのような何千億もの複雑な個々の要素が、何千もの入出力によって複雑な絡み合っているような組織を相手にした経験がないのだ。それ故、生物学者さえもが、神経系の特性やその最大限の力を理解するのに苦労している。

*emergeというのは、ずっと昔から、emergence theory 創発説と呼ばれているものである。上の解説でも述べられているように、新しい原理や物理法則は必要とされない。かつては、「量が質に転化する」、複雑さがある点を超えると、休息に質的変化を起こすなどと説明された。あまり説明になっていないので、見込み唯物論などと揶揄されていた。

この意識問題を巡る現在の状況は、20世紀初頭にピークを迎えていた、生気説(vitalism)および遺伝のメカニズムに関しての激論に類似している。ただの化学物質が、それぞれユニークな個人の特性を決定するために必要な情報をすべて貯蔵できるなどと、誰が想像できただろうか? 二細胞期の蛙の胚は、二つに分割されると二匹のオタマジャクシになるが、そのメカニズムが後に化学によって説明されるなどとは、誰が予想できただろうか? エルヴィン・シュレディンガー(Erwin Schrödinger)が考えていたように、これらの事柄を説明するには、ある生気説的な力(vitalistic force)、もしくは、新しい物理法則が必要なのではないかと、多くの科学者達は考えていたのではないか。個々の分子それぞれに固有の特異性が、想像を絶するレベルのものであったために、当時の研究者たちには、生命という現象が、不可解なものに映っていたのだった。この事実は、英国20世紀初期の遺伝学におけるリーダーの一人、ウィリアム・ベイトソン(William Bateson)からの引用が何より雄弁に語っている。ノーベル賞受賞者トーマス・ハント・モーガン(Thomas Hunt Morgan)および彼の共同研究者による『メンデルの法則の遺伝のメカニズム(The mechanism of Mendelian Heredity)』、についての1916年の評論のなかで、ベイトソンは次のように述べている:

*

生物の特性は、何らかの形で物質的基盤、恐らく、特に核染色質に、基づいたものだろう。しかし、どれだけ複雑であろうと、染色質や他の物質の微粒子に、我々の遺伝情報を保持する力があるとはとうてい考えられない。異なる生物同士の染色質は、互いに判別不能で似通っているし、これまでに知られている全てのテストにおいて、どの生物の染色質も化学的にほとんど均質であるということが分かっている。この似たり寄ったりの染色質に、それぞれの生物が受け継いで来た高度に特殊化した遺伝情報が備わっている、という仮説は、一般科学者に最も受け入れられている唯物論の範疇をも超越している。

*

当時の最先端の科学技術をもってしても、ベイトソンや他の科学者達には分かっていなかったことがあった。染色質、すなわち染色体は、統計的に考えた場合に限れば均質、つまり、大雑把に言って等量な4つの塩基から構成されている。だが、塩基の正確な一次元配列こそがまさに遺伝の暗号化の秘密だったのである。遺伝学者たちは、これらの塩基が巨大な量の情報を蓄えることができるなどとは思わなかった。また、当時の遺伝学者たちには、それぞれのタンパク質分子が持っている驚くべき特異性を知る由もなかった。分子生物学の発展によって、まるで「鍵」と「鍵穴」のように、それぞれのタンパク質分子はある特定の分子を認識できることがわかった。この特異性によって、シナプスでの複雑な情報伝達や免疫系などの働きが支えられている。このタンパク質の特異性は、数十億年間にわたる自然淘汰の過程で進化して生まれて来たものであり、我々の想像を絶するほど複雑かつ精緻な生物学的なシステムになっているのである。物質からどのようにして意識が生まれてくるかを探究をする上で、脳という生物システムがもつ驚くべき特異性や能力を過小に評価してはならない。我々は、同じ誤りを繰り返すべきではない。

*

私が本書で主張する仮説とは、意識は、脳の中での非常に複雑な相互作用から「生まれてくる特殊な性質」(emergent property)であるというものだ。すなわち、意識は脳の中の多数のニューロンの相互作用、あるいはニューロン内部に存在するカルシウムイオンの濃度などの相互作用さらには活動電位の相互作用といった、物理的現象が複雑に相互作用することで生まれてくるのだ。意識のメカニズムは物理学の法則と完全に両立しているものの、これらの法則から意識がどのように脳から生まれてくるかを完全に理解するのは容易ではない。

*現代版創発説のようだ。

1.3 我々のアプローチは、実用的で、経験主義的なものである。

*

細かい論争に気をとらわれることなく、困難な問題に向かって前進していくためには、十分な根拠を示さずに、いくつかの前提をもうけなければならない。暫定的な作業仮説は、頻繁に修正され、時には、後で否定されるべきものかもしれない。物理学者から転身した分子生物学者、マックス・デルブリュック(Max Delbruck)は、実験のためには、「適度ないいかげんさの原理(The Principle of Limited Sloppiness)」が効果的だと主張した。ある仮説がうまくいくどうか、急場しのぎのややいい加減なやり方で試すのがいい、という原理である。脳と意識について考える時にもこの原理を適用しよう。

*

作業(仮説的な)定義「意識」とは何を意味するか、ほとんど誰もが何らかの定義を持っている。哲学者ジョン・サール(John Searle)による意識の定義は、「意識(consciousness)は、感覚(sentience)、感情(feeling) 、気付き(awareness)から成り立つ。意識は、朝我々が夢を見ていない状態の睡眠から目覚めた時にはじまり、昏睡状態に陥ったり、死んでしまったり、再び眠りに落ちたり、その他の方法で無意識にならない限り、その日一日中続く」というものである。 「何が見えますか?」と聞かれて、ボタンを押したり、口で説明したりしてちゃんと答えられるのであれば、今のところ、我々はその人に「意識がある」とみなす。ここでの「意識がある」という状態は、サールのいう、朝から始まり眠るまで続く意識に近い。意識があるとみなされるには、なんらかの注意力(アテンション、attention)も要求されるが、それだけでは十分でない。ここで、更にもう一歩踏み込んだ、科学実験にも耐えるような定義を設けよう。その定義とは「数秒以上情報を維持することが必要とされる、普段慣れていないことを行うことができること」である。そのためには、『意識』が必ず必要である。例えば、読書したり、喋ったりするときには、短期的に何が話題になっているかが頭になければならない、意識しなければならない。この命題が正しいか間違っているかは、科学的な実験を通して、これから検証していくべきものである。

*ジョン・サール(John Searle)による意識の定義なんか考えてみても、あまり意味はない。意識の中身として、attentionやvigilanceがいわれるが、まあ、そうですかというだけでいいだろう。

かなり曖昧であるとはいえ、この仮の定義は、研究を始めるには十分なものである。実験に基づいて、意識の理解が進むにつれて、意識の定義は、新たな知見をとりいれて、より精密な表現へと洗練されていくべきだろう。例えば、意識とは、ある特別なニューロンの集合体が、なんらかの発火パターンを示したときに生じるものだ、など、現時点では想像もつかないような意識の定義になるかもしれない。ところが、現時点で形式的で厳密な意識の定義を作ろうとすることには意味がない。むしろ、誤解を招いたり、必要以上に厳しい定義のせいで、意識の問題の本質を見失ってしまう恐れさえある。例えば、生命とは何か、という問題に対して、ウイルスを生命とみなすべきかどうかにこだわっていたならば、DNAという生命の本質に近付けなかっただろう。それでもまだ、厳密な定義にこだわらないという我々の姿勢が「ごまかし」のように思えるのであれば、「遺伝子(gene)」という語を厳密に定義しようとしていただきたい。実は、遺伝子の定義はいまだに非常に困難なのである。遺伝要素を伝えるひとかたまりのDNAが遺伝子であるという定義で十分だろうか? 単一の酵素を暗号化しているものが遺伝子なのか? 構造遺伝子(structural genes) や、制限遺伝子(regulatory genes)は、どう扱われるべきか?核酸の1つの連続している部分(segment、セグメント)に相当するものを遺伝子とするべきだろうか? イントロン(無意味な塩基配列。その機能が本当に無意味かどうか、現在も分子生物学では議論が分かれている)は遺伝子なのだろうか? ひょっとすると、DNAからメッセンジャー RNAまでに至る、すべての分子編集作業とスプライシングが終わった後の、成熟した状態のものを、遺伝子と定義したほうがいいのではないか? 非常に多くのことがわかってきている今でさえ、単純に遺伝子を定義しようとしても、どうしても不十分なものになってしまう。我々が現在理解している範囲で、意識のような捉えがたいものを定義すれば、もっと不十分なものになってしまうだろうということは火を見るよりも明らかである。

*厳密な意識の定義はたしかに、今のところ、不必要である。たとえば、生命とは何かなんて定義しても、あまり意味はないのと同じである。中身を研究した方がいい。中身の研究が出来ないから、意識とは何かなどと言って、報告しようとするのだろう。

歴史を振り返ってみれば、重要な科学の進展が起こるときには、往々にして、格式ばった厳密な定義がないことが多い。例えば、オーム、アンペールおよびボルタによって、電流現象についての法則は公式化されていたが、それは、トムプソン(Thompson)が1892年に電子を発見するずっと前の話である。したがって、当分の間、私は、上で述べたような一応の定義を使って、意識の研究を行なっていくことにする。この定義がどこまで通用するのか、科学的に検証していくとしよう。

*

意識は人間に特有ではないある種の動物、特に哺乳類には、意識があると考えるのは妥当だろう。ただ、我々が持つ意識の全ての特徴を兼ね揃えているわけではないだろう。他の動物にも、人間とあまりかわらない、視覚、聴覚、嗅覚、その他の知覚経験があるだろう。もちろん、それぞれの動物種は、生態的地位(ニッチ、niche)に適応した、特別な知覚感覚器官を持っており、コウモリなどは超音波を感じる器官を持っている。そういう特殊な感覚も含めて、実際には様々な動物がどんな感覚、クオリアをもっているか、我々には直接知るすべがないことは認める。しかし、私は動物が感覚を持ち、それ相応の主観を持っていることは明らかだと仮定する。動物の感覚や意識を認めないという立場は、思慮の足りない推測にすぎないし、様々な実験事実に反している。ネズミからサル、そして類人猿、人間までの動物種の間には、進化やDNAという証拠や行動学的な研究によって、つながりがあることがわかっている。我々人間を含めた動物は、共通の祖先をもち、進化の過程を経て大自然の中で生き残ってきたのであって、人間だけが意識や感覚を持っているという考えは間違っている。

*こんなことをくどく言うのは、聖書との関係があるから。

猿や類人猿と人間は、行動や発育過程が非常に似ており、脳構造については、非常に類似している。その道の専門家でなければ、1ミリ立方メートルの脳組織が、サルのものか人間のものか区別できない程だ。実際、最先端の脳科学では、入力刺激と意識の関係を調べるときには猿を使っている。覚醒し行動している猿の脳に、電極を埋め込み、ニューロンの活動と猿の意識の関係が調べられている。こういった研究を行う場合には、もちろん猿と人間との類似性に留意して、倫理的な配慮がなされている。猿を使った適切な動物実験は、意識の基礎となるニューロンメカニズムを発見するのに不可欠である。

*

もちろん、動物と人間との言語能力の違いは明らかである。言語によって、人間は、非常に複雑な概念を表現し、他者に自分の意図を伝えられるようになった。書物、デモクラシー、一般相対性理論、マッキントッシュコンピューターなどは、言語を用いて作られたものだ。他の動物にはこのような発明ができない。文明生活においては、常に言語が生活の中心となっているため、哲学者や言語学者、また他の分野の人々は、「言語の無い動物には意識を持つことができず、人間だけが、感覚を持ち自分に意識をむけることができる」と信じてきた。自意識、つまり、「私が赤い色を見ていることを、『私』が知っている」、というときの『私』のようなものについては、言語無しでは、たしかに成り立たないかもしれない。しかし、言語を持たない哺乳動物にも、見たり聴いたりするときのクオリアがあるとする説は、分断脳(split-brain)患者や自閉症の子供の臨床研究、進化論的な比較研究、動物行動学などから導かれる結論と合致している。動物が何らかの感覚を持っていても不思議ではないが、すべての動物に共有されている意識的な知覚は、どの程度のものものなのか現在わかっていない。のどの渇きのような比較的簡単な感覚だけは他の動物も同じように感じているのだろうか? 自意識のような高度な意識を他の動物は持っているのだろうか? ただ、神経系の複雑さと、その種の持つであろう意識レベルはある程度相関があると思われる。イカ、ハチ、ハエ、線虫ですら、非常に複雑な行動を取る。恐らく、これらの種にも、ある程度の意識があって、苦痛も感じれば、快楽をむさぼったり、何かを見たりしているのだろう。

*「言語を持たない哺乳動物にも、見たり聴いたりするときのクオリアがあるとする説は、分断脳(split-brain)患者や自閉症の子供の臨床研究、進化論的な比較研究、動物行動学などから導かれる結論と合致している。」そんなはずはないのであって、「クオリアがある」ことを、外側からの観察で証明することは無理だといっていたはず。

*この人は、一般人の質問しそうなことに答えすぎている。

どうやって意識を科学的に研究するのか?一口に意識と言っても、意識には多様な種類があるが、最も取り組みやすい意識、視覚的意識から研究を始めるのが最善だろう。意識がどう脳から生じるかを実験によって探究していく上で、視覚研究は、他の感覚を研究するときと比べて、少なくとも四つほど有利な点がある。

*

第一に、人間は視覚的な動物であるということがあげられる。視覚イメージの分析には大量の脳組織が割り当てられており、人間の生活において視覚は非常に重要である。他の感覚と比較してみよう。例えば、あなたが風邪をひいたら、鼻が詰まって、嗅覚を失ってしまうかもしれないが、被害は限られている。ところが、雪盲になるなどして、たとえ一時的にでも視覚を失えば被害が甚大なのは明らかだろう。第二に、視覚は他の感覚に比べ、鮮明でかつ情報が豊富であることがあげられる。絵や映画などの入力刺激は、コンピュータ・グラフィックスを使うことで、操作したり、高度に洗練したりしていくことが容易である。第三に、無限と言ってもよいほどに、次々と発見され、報告されてくる新しい錯覚を使うことで、直接に視覚経験を操作することができる。Motion-Induced Blindness(運動よって引き起こされる消失錯覚, 略してMIB)を例に取ろう。 http://questforconsciousness.com/conscious.html を参照画面上には、三つの非常に目立つ静止した黄色い点がある。その周りをたくさんの青い小さな光点がでたらめに動いている。画面上のどこでもいいから目を動かさないようにして見つめてみよう...しばらくすると、1つ、2つ、あるいは、3つの黄色い点すべてが消えてしまうはずだ。なんと! あなたはこれをみたら絶対に驚くだろう。まるで、青い点からなる雲が動くにつれて、黄色の点を本当に拭きとりさってしまうかのように意識から消えてしまうのである。黄色い点は網膜を刺激し続けているにも関わらず...ちょっと目を動かすと、黄色い点は再び現われる。こういう視覚現象は、哲学者が重要視している「意志 (intentionality)」や、「志向性(aboutness of consciousness))、「自由意志(free will)」、またその他の哲学上の重要概念に、直接関係はないかもしれない。しかし、このような錯覚が、どのように脳内のニューロン活動によって引き起こされるのかが理解できたならば、意識一般が、物質である脳からどのように生じてくるかについて多くのことが分かるようになるかもしれない。分子生物学の初期に、マックス・デルブリュック(Max Delbruck)は、ファージという、バクテリアを捕食する単純なウィルスの遺伝子に注目していた。もしも、あなたが、当時の科学者であったなら、単純なファージの遺伝メカニズムなど、複雑な人間の遺伝と無関係だと思っただろう。しかし、大方の予想とは裏腹に、ファージの研究は、生物一般の遺伝メカニズムを解明するに当たって、重要な鍵となったのである。同じ様なことが、記憶のメカニズムを探る脳科学においても近年確認された。エリック・カンデル(Eric Kandel)は、進化レベルの低い、簡単な生物が記憶する仕組みを研究することで、人間の記憶を支える分子メカニズム、細胞メカニズムについて多くのことがわかるのでははないか、と長年信じていた。カンデルは 、アプリシア(Aplysia)という海カタツムリの記憶の仕組みを明らかにしたのだが、その後の研究により、確かに、より高度な動物における記憶の仕組みについても同じ原理が成り立っていることがかってきたのである。つまり彼の確信は正しかったのだ。

*optical illusionで検索すると、錯視がいくつも見られる。不思議。

最後に、多くの視覚現象や錯視を引き起こすニューロン活動研究が様々な動物種を使ってなされてきた、ということが視覚の研究が意識を解明するためのアプローチとして有効である理由である。このような幅広いニューロンレベルでの研究の蓄積があるおかげで、視覚神経科学は非常に進んでおり、どの実験をすべきか決めたり、データを要約したりする際に、非常に役立つ精巧な計算モデルが構築されている。

*

これら四点の有利さを考慮して、私は視覚研究に専念することを選んだ。ところで、アイオワの大学の優れた神経学者,アントニオ・ダマシオ(Antonio Damasio)は、意識の中でも、感覚的な意識のことを中核意識(core consciousness)と呼び、これらを拡張意識(extended consciousness)と区別している。 中核意識とは、「今/ここ」での意識のことを指している。一方、拡張意識には、多くの人が普段「意識」と呼ぶものにあたり、自分のことを客観的に見る視点を持った自意識と、過去と未来に関する意識的感覚とが要求される。

*

私の研究計画は今のところ、自意識や過去未来の感覚をともなう拡張意識、および言語、感情といった意識の一面は捨象している。だからといって、これらが人間にとって決定的に重要でない、というわけではない。それどころか、大変重要である。失語症患者、重度の自閉症の子供、自己喪失患者などは、拡張意識に重大な障害を持つため、病院や老人ホームに閉じ込められている。しかし、こういった障害にもかかわらず、彼らは大概、苦痛を感じたり、ものを見たりといった、中核意識は保っている。中核意識と同じく、拡張意識がどのように脳から生じているのかというのは、非常に不可解で我々にとって大事な問題であることに変わりはない。しかし、拡張意識を研究するのは、動物研究においては、中核意識よりも困難である。拡張意識を動物の行動だけを見てテストする実験を考え付いたり、実際にその実験のために動物をトレーニングすることが簡単ではないので、これらの意識を生み出しているニューロン活動を観察したり、分析するのは難しいだろう。

*

私が視覚を研究の糸口として選んだのには、また他の理由もある。匂いや苦痛、視覚や自意識、自分の行動が自分の意志に起因しているという自由意志の感覚など、一口に意識といっても様々な異なる面があるが、おそらく、これら全てに共通のニューロン活動というものが存在していると思われる。もし、この仮定が正しいならば、一種類の感覚についてのニューロン基礎が理解できると、その他の意識感覚の理解は簡単なものとなるだろう。自分の意識を振り返ってみれば、この仮説は非常にラディカルで唐突にきこえる。視覚、聴覚、嗅覚の間に共通点なんてあるのだろうか? むしろ、それぞれは全く異なっているように感じられる。しかし、三つの感覚のもとには、バチバチ、ダダダ、とアンプを通して聞こえてくるニューロンの活動があるのは事実である。主観的には全く異なる視覚、聴覚、嗅覚が、同じ様なニューロン活動や回路によって、引き起こされているのだろうか?

*

本書では視覚以外の研究も紹介していく。例えば、イナゴの嗅覚システムを使った、ニューロン同士の発火するタイミングについての研究は、多数のニューロンによる同期発火が意識を生じさせるという仮説との関係で重要だ。また、ベルと餌の関係を覚えた犬が、ベルの音を聞いただけでよだれをたらす、というパブロフの条件付けの研究も、数秒以上の情報時保持には意識が必要だという、我々の仮説を確かめるのに重要である。これらの研究は、ニューロンレベルで進んでおり、将来に期待がもてる。我々の目的は個々のニューロン発火活動と意識を関連づけることなので、動き回っている元気なマウスを使って、行動から予想される彼らの意識の状態と、ニューロンの発火活動を同時に記録するような実験が必要とされる。マウスで可能な分子生物学的手法は非常に驚くべきスピードで発展していて、その力強さはとどまるところを知らない。この技術を使えば、科学者は、マウスの脳を、計画的に、デリケートに最小限のダメージしか与えず、可逆的に、操作するができるようになるだろう。しかしながら、現在の技術ではサルなどの霊長類に対して、こういった分子生物学的な手法を使うことはできない。

*

催眠、幽体離脱、夢見ていることを自覚しながら見る明晰夢、幻覚(hallucination)、瞑想などの意識変容状態(altered state of consciousness)を、本書は扱わない。これらのケーススタディは非常に魅力的ではあるが、もととなっているニューロン活動にアクセスすることが難しい(猿は催眠術にかかるのだろうか?)。しかし、包括的な意識理論は、究極的にはこれらの異常な現象も説明できなければならないだろう。

*

1.4 意識と相関するニューロン:NCC (the Neuronal Correlates of Consciousness)

フランシス・クリックと私は、NCC(the neuronal correlates of consciousness、意識と相関しているニューロン群)の発見に全力をそそいでいる。脳に入力した情報が、NCCのニューロン群に伝わり、そこでその情報が明示的にはっきりと表現されると、必ずその情報は意識にのぼる。我々の目的は、「ある特定の意識知覚を生じさせるために、最小限必要でかつ十分なニューロンの活動形式とメカニズムを含んだ最小のニューロン群を明らかにすること」である(図1.1)。NCCは前脳部のニューロン発火活動を含む。次の章で詳述されるように、「発火活動」とは、連続的なひと固まりのパルス状の活動電位のことを指している。1パルスは、約0.1V(ボルト)の電圧を持ち、0.5msec、1秒の1000分の1から2000分の1の長さにわたる。これらの2進法の活動電位(action potential 。スパイク(spike)と呼ばれることもある)は前脳部ニューロンの主な出力と考えられる。将来、ニューロンを刺激する技術が進めば、適切にニューロンを選び、正確なタイミングで、多数のニューロンのスパイクを制御するできるようになるかもしれない。もしそのような技術が実用化されれば、普段の生活の中で見る映像、聞く音、嗅ぐ匂いによって引き起こされる、多数のニューロンのスパイクのパターンを、それぞれタイミングも正確に、再現することができるはずである。その場合、人工的な直接の脳刺激による意識と、自然な入力による意識の区別はつかないはずである。この推論は、数ページ前に強調した通り、私たちのアプローチは、意識は頭の内部のものに依存し、必ずしも行動出力には依存しない、ということを前提としている。

*なるほどね。

NCCという概念は、ここで図示されているよりも相当微妙なものである。被験者の目が覚めている時に限って、相関関係が成り立てばいいのだろうか? 夢を見ている時は起きている時と同じNCCが意識を生み出しているのだろうか? 様々な病理に侵されていたり、脳に損傷があるときにも同じ原理は成り立たなければならないのだろうか? 相関関係はすべての動物に対して同じように成り立たなければならないのだろうか? このように、被験者の状況や集められたデータの精度を細かく指定した上で、ニューロンの活動形式と意識知覚の間の相関性を我々は論じなければならない。これらの複雑な問題は第5章で取り上げるとしよう。

*

私がある出来事を意識的に経験しているとき、私の頭の中のNCCが直接これを表現していなければならない、ということを「NCC」という語は暗示している。どのような精神上の出来事にも、それに相互関連したニューロン群の活動との間には、明示的な一致がなければならない。言い換えれば、どのような主観的状態の変化も、ニューロン群の状態の変化が伴っていなければならないということだ。 しかし、逆は必ずしも真であるとは限らない。すなわち、脳内のニューロンの二つの異なる状態が、主観的には判別不能なことがあるかもしれない。 NCCが、ニューロン群のスパイク活動によって表されていないという可能性もある。ニューロンが出力している先のシナプス後部樹状突起の中にある細胞内カルシウムイオンの濃度が NCCである可能性もある。 あるいはニューロンの目立たないパートナー、グリア細胞(ニューロンや脳の中の環境を支援、養育、維持する細胞)が直接にNCCに関係する可能性も、もしかしたらあるかもしれない。非常にその可能性は低いが。 しかし、NCCになっているようなものは、意識との間に直接の関係を持っていなければならない。NCCの変化は直接に意識に影響を与えなければならない。NCCと意識の間になんらかのものがあってはならない。間接的な関係ではNCCとは呼べないのである。なぜなら、NCCこそが、特定の経験のために必要とされる唯一のものだからだ。

*

NCCのニューロン群には、神経細胞内成分などの薬理学的な特徴や、細胞の形などの解剖学的特徴、細胞膜の特性などの生物物理学的特徴などの共通項があるかもしれない。そして、これらの特性を兼ね備えたある種類のニューロンの特別な神経活動が、なんらかの閾(いき)値や、最小限の持続時間を保った時に、意識は生み出されるのかもしれない。

*

14章の中で議論するように、意識は単なる付随現象(epiphenomenon)であるとは非常に考えにくい。むしろ、意識をもっていると生存に有利だと考えられる。というのは、NCCの活動は、他のニューロンになんらかの影響を与えるからである。NCCの影響によって起こる二次的なニューロン活動は、最終的には、行動を引き起こすニューロンに影響を及ぼす。その活動は、さらに、NCCニューロンもしくは一段階下のレベルのニューロンにフィードバックをあたえることで、事態をひどく複雑化させている。

*付随現象(epiphenomenon)説も昔からある。この説に属するものにもいろんなタイプがあると思うが、現代的なものは、「他のニューロンになんらかの影響を与える」部分までは全部、付随的ではないものであって、影響を与えない部分で、付随的に発生しているものが意識だとしているのではないかと理解している。

NCCの発見が成功すれば、意識の最終理解に向かって大きな一歩を踏出すことになるだろう。神経科学者は薬品を使ったり、遺伝子組み換え技術で、細胞の性質を操作できるようになるだろう。NCCのニューロン群の活動のスイッチを急速にしかも安全な方法でオンにしたりオフにしたりなどということも可能になるかもしれない。そして、遺伝子組み換えによって、行動は普通のマウスと一見変わらないが、全く主観的な意識を持たないゾンビマウスも創られるかもしれない。ゾンビマウスはいったいどんな行動ができるのだろうか?本当に意識なしで、普通のマウスと全く同じ行動をとることができるのだろうか? NCCが発見されれば、精神病について理解が進むだろうし、ほとんど副作用のない強力な新麻酔薬などの臨床応用なども考えられるだろう。ある特定のニューロンの活動という客観的に測定可能な物理現象と、それによって引き起こされる感覚、すなわちクオリアという主観的な世界との間のギャップを埋める理論が、最終的には要求される(もしかすると、主観的な世界と客観的な物理現象は、次に述べるように、同じことを違う側面からみたものだ、という結論に最終的には辿り着くかもしれない)。なぜ、ある活動がその動物にとって何らかの意味を持つのか?(どうして我々は痛みを感じなければならないのか?)なぜクオリアは、それぞれの特有な質感を獲得するのだろうか? 例えば、なぜ、赤はあの「赤い感じ」であって、「青い感じ」と全く異なるのだろうか、といった疑問を、最終理論は理解可能な形で答えなければならない。

*

そこまでの理解に辿り着くまでには、物質的なニューロン群の活動と、精神的な心の中での出来事との精密な関係を取り巻く、重大でややこしい議論を解決しなければならない。物理主義(physicalism)は、この二つ、物質的側面と精神的側面は同一であると主張している。すなわち、紫の知覚表象のためのNCCこそが紫の感覚であり、何も他に必要ではないというのだ。物質的側面が微小電極によって測定されている一方で、精神的側面は脳によって経験される。例えて言うならば、空気の温度とたくさんの空気分子がもっている運動エネルギーの平均値との関係のようなものだ。前者が温度計で記録される巨視的変数である一方、後者は微視的変数である。測定には全く異なった研究道具が用いられるが、二者はあるひとつのものごとを、異なる手段で観測されるそれぞれの側面である。たとえ表面的に全く別個に見えても、温度は分子の平均の運動エネルギーと等価である。分子が速く移動するほど、温度はより高くなる。あたかも片方が原因で他方が結果であると考えるわけにはいかない。というのは、片方が他方の必要十分条件となっているからである。

*

現時点では、NCCとそれに対応した感覚に、この種の強い同一性が当てはまるかどうか、私には確信が持てない。本当に、主観的な意識と、客観的な神経活動は、異なる観点から観測される同一のものなのだろうか? 脳内で観察される物理的な現象の特徴、すなわちニューロンの電気化学的な活動と、主観的な我々の感覚、クオリアは、あまりにもかけ離れていて、関係があるのかわからないほどであり、科学法則をもって、物質から意識に至るまでを順に説明するのは、一見、不可能だとも思える。脳内のニューロンの活動と、それに対応した主観的な現象との関係は、哲学者たちが伝統的に考えていたよりもはるかに複雑なのではないだろうか。今のところ、この問題については、様々な解決法があるかもしれないという心構えで、意識と深い相関関係がある脳内ニューロン活動、NCCの正体を暴くことに専念するのが、我々のとることができる最善の心脳問題へのアプローチだろう。

*

1.5 要旨の繰り返し

意識がどうやって脳から生じるのかという問題は、心脳問題の中心であり、最重要問題である。21世紀の学者にとっても、この問題は、人類が何千年前かに初めて思いをめぐらせた時から依然として、大きな謎のままである。しかし、この問題に取り組むにあたって、人類の歴史の中で、今日の科学者は最も恵まれている状況にある。今こそ、意識の問題に科学が立ち向かうべきなのである!

*

私のアプローチは、動物にも我々と同じような意識が存在し、視覚をはじめとして、聴覚、嗅覚、自意識などはおそらく同じようなニューロン活動がもとになっているだろうと仮定するところから始まる。同僚の多くは、私のアプローチについて、素朴過ぎるとか軽率だと考えているようだ。私は主観的な経験を明白に存在するものであると認め、ある種の脳内のニューロンの活動が、地球上の生物がクオリアを感じることの必要十分条件である、と仮定している。生物の体は、実際に行動を起こして、外界に働きかける時に必要であるが、意識を持つためには一切必要ではない。我々は、ニューロンの細胞体の中、およびニューロン同士のつながり方、集団としての活動形態の中に、主観的に感じられる意識現象を生み出している仕組みを発見しようとしている。この意識を生み出す特定のニューロン活動の性質、NCC、すなわち、意識と相関があるニューロン群の活動、そしてそのNCCが何処にあり、何であるか、これらを明らかにし、そして、どの程度までNCCと、無意識に行われる行動を支えているニューロン活動とが異なるのかを決定することが我々の目指している意識研究である。

*

他の感覚よりも、視覚感覚は科学的な実験研究を行いやすいので、知覚の中でも、とりわけ視覚に焦点ををあてて研究がなされている。もちろん、感情、言語、自意識、および他の意識は、日常生活にとって重大であるが、これらの意識については将来に残して、これらがどのようにニューロンの活動から生じてくるかがよりよく理解される可能性が高まるまで待つのが良いと思われる。我々人類の遺伝の仕組みが明らかになったときと同じように、鮮明で具体的な視覚意識に対応するNCCを構成する分子のはたらきや、活動電位やカルシウムイオン濃度などの生物物理・神経生理学的な仕組みを発見し特徴を決定づけるのが重要である。恐らくそこから解決の糸口が見つかって、「ある特別な物理的システムに起こる出来事、すなわち、脳内の電気化学的活動が、どうして感覚を生み出せるのか? もしくは、脳の活動は、感覚それ自体を別の面から観測したものにすぎないのだろうか?」という心脳問題の中心的な謎を解決する方向へと一歩ずつ近付くことになるだろう。

*

人間だけが意識を持っているという信仰は、進化は徐々に進んできたものであって、我々は単独に創造されたものではないという事実に反している。人間の心と、動物の心、特に猿やマウスなどの哺乳類の心には、いくつかの根本的に共通したものがあるはずだ、と私は仮定する。また、私は意識を正確に、厳密に定義しなければならないという、こまごまとした議論や、脊髄には意識があるが私にはそれがわからないだけだ、というような意地悪な議論も無視して議論を進めていく。これらの問題はそのうち答えられなければならないが、今日の時点では、こういう議論は単に意識研究の進展を妨げるだけだろう。戦争に勝つには、最も骨の折れる戦いを最初からしてはならない。

*

歴史上、最も人類を悩ませてきたこの意識の問題を解こうという試みの中では、大失敗や、過度の単純化が起こるということも考えられるが、それは時間が経ち研究が進むにつれて分かってくることだろう。今のところ、科学はこの難問に立ち向かい、脳からどのように意識が生じてくるかを調査するべきだ。登山家の気分に喩えるならば、雪で覆われた壮麗な山頂部が見えかくれしていて、いてもたってもいられず、早く最初の一歩を踏出したい、そんな気分である。我々はこの難問の魅力に抗うことはできない。その昔、老子が言ったように、「千里の道も一歩から」。さあ、一歩目を踏出すのです!

*

わたし達の長い旅はいま始まった。この長い探究の道を導く重要な概念をまず紹介しよう。そして、明示的(explicit)VS 暗示的(implicit)なニューロンによる表象、エッセンシャルノード(essential node)、様々な形式での神経活動の概念については特に具体例と共に示していくとしよう。

*それがいい。正しい方向だと思う。

「意識の探求」第一章-1

意識の探求―神経科学からのアプローチ (上) (単行本)

クリストフ・コッホ (著), 土谷 尚嗣, 金井 良太

第1章

*

意識研究入門

*

意識の問題があるから、心脳問題(精神物質二元論、the mind-body problem)はとても難しい。しかし、意識の問題がなければ、心脳問題は全然面白くない。ところが、意識の問題は、絶望的に難しいと思われる。

トーマス・ネイジェル(Thomas Nagel)「コウモリになるとはいったいどういうことか?」より

*Nagel, T. “What is it like to be a bat?” Philosophical Rev. 83:435–450

(1974).これは懐かしい論文。しばらく机の上にあったと思う。当時は話し合う相手もいなくて、この方面では結構孤独だった。引用回数の多い論文ではないかと思う。

トーマス・マンの未完の小説「詐欺師フェーリクス・クルルの告白」に登場するカカック教授は、ヴェノスタ侯爵に対し、世界の創造における基本的で謎に満ちた三つの段階について述べている。第一段階ではなんらかの物質、すなわち宇宙そのものが「無」から創造された。第二段階では、生命が、無機物、すなわち、生命のないものから生まれてきた。第三段階では、有機物から意識(consciousness)および意識をもった動物、すなわち、自意識を持ち、自分自身について考えることができるような動物が誕生した。人間や、少なくとも何種類かの動物は、光を検知し、そちらに目を向け、それ以外の行動をとる時に、こういった行動や状況に伴って、光の「眩しさ」等の主観的な「感覚(feelings)」をもつ。我々は、この意識誕生という、驚嘆すべき謎を説明しなければならない。意識の問題は、いまでも科学に基づく世界観が直面している重要な難問のひとつである。

*三つの謎のうち、第二段階の、無機物から生命が誕生したことについては、完全ではないけれど、説明がつくようになってきた。これはやはりすごいことだ。

*第一段階については、全くの、謎。見たこともない。

*第三段階については、どうにか説明できないかなあと思うが、これも、謎。

*宇宙創造は、我々の身辺で見かけることではないけれど、赤ん坊がだんだん人間らしくなるところなら、みんな目撃している。意識のない有機物から意識のある有機物へ、連続した変化であり、我々のほぼ全員に起こる。宇宙の歴史に中で一回起こったことではなくて、毎日起こっていることなのだ。何とか説明できそうな気がする。

1.1 我々は何を説明すべきか?

*

有史以来、我々人間は、「私たちは、一体どうやって、見たり、匂いをかいだり、自分を顧みたり、記憶を蘇らせたりしているのだろう」、という疑問を持ち続けて来た。これらの感覚はどのように生まれてくるのだろうか? 意識的な精神の働きとその物質的基盤、すなわち、脳内での電気化学的な相互作用との間には、どのような関係が成り立っているのだろうか? それが心脳問題の最も根本的で中心となる問題である。 ポテトチップスのあの塩気の効いた味、ぱりぱりっとした食感。高山に登ったときに見えるあの空の濃青色。最後の安全な足場から数メートル上の絶壁で、わずかな手がかりにしがみついているときの、手の感触、ぶらりとした足の感覚、それらからくるスリル感。一体、これらの感覚は、どのようにして、ニューロン(神経細胞、neuron)のネットワークから生まれてくるのだろうか? こういった感覚、知覚の質感は西洋科学、哲学の伝統において、クオリア(qualia)と呼ばれてきた。クオリアとは普段我々が「意識」という語で指す事柄の中でも最も原始的な「感じ」、質感である。クオリアの種類やその強弱は、それを直接感じている本人にしか厳密にはわからないところがポイントである。数日間断水させられた人が、水を飲むことを遂に許されたとき、彼の喉の渇きのクオリアが弱まることは第三者にも想像できるが、実際の彼の喉の渇きのクオリアがどの程度かはわからない。普段あなたがコンピューター画面上にある黄色い点を見るときは、強烈な黄色いクオリアを感じるだろう。ところが、後で紹介するようなある種の錯覚が起こる条件下では、この黄色いクオリアを引き起こす同じ黄色い点も、クオリアを引き起こすのに失敗してしまう、つまり、黄色い点が消えてしまうことすらある! もちろん、錯覚がおこるような条件にさらされていない第三者の目には、同じ黄色い点はやはり黄色のクオリアを引き起こす。クオリアは脳によって生じているが、なぜ、どのように、こういったクオリアが脳から生まれてくるのか、それが問題なのである。

*離人症の一部は、クオリアの消失なのだろう。

更に問題なのが、なぜある種のクオリアには、それ特有の「感じ」があって、それ以外の「感じ」ではないのか、ということである。一体全体、何で、「赤い感じ」はあの赤い感じなのだろうか? どうしてあの「青い感じ」とは全く異なるのだろう? こういった「感じ」は、抽象的なものではないし、個人個人が勝手に決めたシンボルでもなく、人類にある程度は共通のものである。このような感覚は、生物にとって何か「意味」のあるものを表わしている。現代の哲学者たちは、ある事柄を表象する能力や、自分の外の世界にある何物かに「向かう」意識の能力、すなわち、「志向性」等の精神の能力について議論している。主観的な意識は、常に何か外界に存在するものについての意識である、ということを指して「志向性」という。例えば、あなたが赤いクオリアを持ったときには、それは外界の新鮮で美味そうなトマトに「向かう」、もしくは、トマトを「指し示す」。まるで、我々の主観である赤いクオリアからトマトへの矢印が出ているかのように。意識が外界の何かに向かう、この矢印のような働きのおかげで、主観者の内部にある表象が外界の何かに対し「意味」を持つことができるのだ。脳を構築する広大な神経の網目のようなつながり、ニューラル・ネットの電気的な活動から,「意味」がどのように生じてくるのかという謎は、非常にミステリアスである。ニューラル・ネットの構造や、それらの接続パターンが、確実に役割を果たすというのは分かっている。しかし、具体的にそれらがどうやって「意味」と「志向性」を生み出すのだろうか?

*「志向性」は現象学でよく言われる言葉だけれど、ここで何か関係があるかな?

人間および多くの動物が、状況や行動に応じてクオリアを経験するのはどうしてなのだろうか? なぜ人間は、全く無意識のままに生きて、子供を生んで、育てていかないのだろうか? そんな無意識のままの人生なんて、まるで、夢中歩行して人生を送るようなもので、主観的には、生きていると言えたものではないだろう。それでは、進化論的に言って、意識が存在する理由はなんだろうか? 人間という種の存続に、他人とわかちあうことのできないクオリアはどのような利点をもたらしたのだろうか?

*主観的クオリア体験がなくても、多分、立派に生きていけるでしょうね。

ハイチに伝わる伝説に、死者の蘇り、ゾンビが登場する。ゾンビは呪術師の魔力によって、操るものの意のままに動くという。哲学の世界では、「ゾンビ」というのは架空の存在として思考実験に用いられている。外見上の立ち居振る舞いは、全く普通の人と変わらないが、意識、感覚および感情が完全に欠けたもの、それが哲学用語としての「ゾンビ」である。哲学者が思考実験をするときには、全く無意識であるにもかかわらず、あたかも普通の人間のような経験があると嘘をつくように企んでいるゾンビを考えることもある。

*

そのようなゾンビを想像するのは非常に難かしいが、その事実こそが、まさに、意識が日常生活に欠かせない重要なものだということを示している。かのルネ・デカルト(Rene Descartes)も自己の存在証明時に言ったではないか。「私は、『私に意識がある』ことを疑いなく確信できる」と。我々には常に意識があるわけではない。夢を見ていない睡眠中、全身麻酔にかかっている間はもちろん無意識だ。だが、本を読んだり、喋ったり、ロッククライミングをしたり、考えたり、議論したり、単に座ってぼーっと景色の美しさに見とれたりする時などは、たいてい我々には意識がある。

*

脳の電気化学的な活動のほとんどは意識にのぼらない。この事実を認めると、単に、意識がなぜ脳から生まれてくるかという漠然とした問題が、一歩踏み込んだものになり、なぜある特定の電気化学活動だけが意識を生み出し、他の活動は無意識に処理されてしまうのか、というより具体的な疑問が湧いてくる。ものすごい数のニューロンの猛烈な活動が起こったからといって、いつも、感覚を覚えたり、何かのエピソードを思い出したりするわけではない。このことは電気生理学による実験によって証明されている。例えば、反射的に動くときなどがそうである。なんとなく、ぱっと足を振り払う。そのあとで、自分の足の上を、虫が這っていたことにに意識的に気がつくなんてこともある。つまり、視界に入った虫を発見し、そして勢いよく足を動かすという、高度な計算が無意識のうちに脳内で、まるで反射のように行われることがあるのだ。あるいは、毒蜘蛛や銃などの生命を脅かす危険のあるものが視界に入るだけで、たとえそれらを意識しなくても、身体が先に反応することもある。それらの危険物に対する恐怖が意識にのぼる前に、手のひらは汗ばみ、心臓の脈拍および血圧は増加し、アドレナリンが放出される。蜘蛛や銃の発見だけでなく、それらが危険なものであるという分析、そしてその分析に対しての反応までもが無意識のうちになされることがあることの一例である。現在のコンピューターでも手に負えない、知覚から行動までの複雑な一連のプロセスもまた、迅速にかつ無意識に起こっている。実際、サーブを返したり、パンチをよけたり、靴ひもを結んだりといった、複雑な一連の動作は、繰り返し練習をつむことで、無意識に素早く実行できるようになる。無意識の情報処理は、精神の働きのうち非常に高次のものまでも含んでいる。大人になってからの行動が、意識的な思考や判断を超えて、幼年期の経験(多くの場合、精神的外傷、トラウマなど)によって、深いところで決定されることもある、とジーグムント・フロイト(Sigmund Freud)は主張した。高次の意志決定および創造的な行動の多くが無意識のうちに生じている(この話題は18章でより深く扱う)。毎日の生活を彩る出来事の非常に多くが意識の外で起こっている。このことは、臨床研究において見られる患者の振る舞いによって、非常に強く支持されている。神経障害を持った患者、D.Fさんの奇妙なケースを紹介しよう。彼女は、形を見たり、日常生活にありふれた物の写真を認識することができない。それにもかかわらず、驚くべきことに、ボールをキャッチすることができる。郵便受けポストの入り口のような、細い横穴の向きを水平なのか垂直なのか意識的には分からず、口では「どっち向きかわからない」と答えるのに、彼女はさも簡単に、スリットへ手紙を入れることができる。このような患者の研究によって、神経心理学者は、人間の行動の中には、まるで反射のように無意識に行われるが、大脳によって高度に制御される必要がある複雑なものがあることを突き詰めた。こういった脳を介した反射のようなものを、脳の中の「ゾンビシステム」と呼ぶ。もちろん、ゾンビシステムは一般の健康な人の脳にも存在する。これらのゾンビシステムは、視線を移したり、手を置いたりといった、決まりきった行動に限られており、通常かなり急速に作動する。ゾンビシステムが作動を開始するのに必要な状況や入力、すなわちボールがこちらに投げられたり、手紙を持ってスリットに向かったり、といった状況を意識的に思い出して作動させようとしても、それはできない。例えば、D.F.さんは、ポストに向かった後、たった二秒間目隠しされてしまうだけで、手紙を投函することができなくなってしまう。意識的には、どんな角度だったか思い出せないのだ。ゾンビシステムについては、本書の12章、13章で、もう一度詳しく扱う。

*ゾンビシステムこそが基本で、自意識はその上に付加的に形成されたものだと考えることができる。

このようなゾンビシステムが脳の中に備わっていることを知れば、「なぜ、脳は高度に専門的なゾンビシステムをたくさん集めただけのものではないのか」という疑問が湧いてくるだろう。もし我々がゾンビシステムの寄せ集めだったならば、人生は退屈なものかもしれない。しかし、たくさんのゾンビシステムが簡単に、そして、素早く働くのならば、どうして意識など必要なのだろうか? 意識には生存に役立つなんらかの機能があるのだろうか? 将来の一連の行動の予定を立てたり、その予定を吟味したりするときにこそ、色々なことに応用がきき、かつ、計画的な情報処理モードである意識が必要なのだ、という主張を14章で展開することにしよう。意識は非常に個人的なものであり、他人と共有されることはない。感覚は、直接に誰か他の人に伝えることができないので、通常、他の感覚を経験するときの様子に例えたり、それと比べたりすることによってのみ、間接的に伝えられる。たとえば、あなたがどんな赤さを感じたのかを説明しようすれば、結局は、なんらかの赤の経験、つまり、「日没の時の赤」とか、「中国の国旗のような赤」とかを持ち出すことになるだろう。出生時から盲目の人にあなたが感じた赤さを説明するのは不可能に近い。二種類の異なった経験、例えば夕焼けの赤さと中国の国旗の赤さとの、類似点や細かな相違について語ることに意義はあるが、ある一つの経験について、他の経験を持ち出さずにそれだけについて話すことは不可能である。なぜ、我々はそういった手段を持たないのかもまた、意識の理解が進めば説明されるべき事柄である。

*

実はこの事実、我々が自分の体験している世界を直接他人に伝えることができないという事実を、我々の意識がどのように脳から生まれてくるかを研究するうえで、最も根本的なものとして重要視せねばならない。どのように、そして、なぜ、ある特定の意識的な感覚を支えている神経の物質的基盤(neural basis)が、それ以外の感覚を生み出したり、完全な無意識の状態をつくらないのか、この疑問に答えることが目標である。短い波長の光が青く、長い波長の光は赤く、あの青さ、あの赤さでそれぞれ全く異なる鮮やかさで感じられるように、どのようにして、それぞれの感覚に私たちが感じる独特な質感が構成されているのだろうか。また、どのようにして、自分の内部の主観的な感覚に、外界のものごとを指し示すような意味が与えられていくのか。また、なぜ感覚は個人的なもので他人と共有されないのか。どのように、また、なぜ、多くの行動は意識を伴わずに生じるのか。

*「なぜ感覚は個人的なもので他人と共有されないのか」というよりも、「感覚は個人的なものであるが、体験と神経ネットワークに共通性があるため、普遍性があり、共有できるものである。共有できない場合に、病理的現象が生じる。」と私は考えている。

1.2 どんな答えがありうるか

*

17世紀中頃に、デカルトの「人間論」(Traite de l'homme)が出版されて以来、哲学者や科学者は、現在の形の心脳問題についてあれこれと考えを巡らせて来た。しかし、1980年代まで、脳科学におけるほどんどの研究は意識の問題を完全に避けてきたのである。ここ20年間でその潮流に変化が生じ、哲学者、心理学者、認知科学者、臨床医、神経科学者、さらにはエンジニアまでもが、意識について学術論文や本を多数発表するようになった。これらの本は、現在の科学的な知見を持って、意識がなぜ脳から生じるかという問題をあらためて「発見」したり、「説明」したり、意識について「再考」し直したりすることを目的としている。本のタイトルも「意識を再考する」だったりする。これらの本は、純粋な思索だけに頼ったものが多く、ニューロンの集合体である脳から意識がどのように生じてくるのかを実際に科学的に発見するためには、どのようにして真摯な研究を行っていけばいいのか、という系統的で詳細な指針を示していない。そのため、本書で述べるような、意識が脳からどう生じてくるかの謎を解くための様々な研究のアイデアには、これらの本の内容は全く役に立っていない。

*1980年代から、ここ20年で、状況が変わったと述べている。本当に変わったと思う。20年前、Thomas Nagel「コウモリになるとはいったいどういうことか?」が提出され、エックルズとポパーが共著で「三世界」の構図を示し、一方で、唯物論者たちは、創発論でお茶を濁していたと記憶している。わたしはエックルズとポパーが好きだったが、理系の人たちには、軽蔑されただけだった。

フランシス・クリック(Francis Crick)と私がとるアプローチを紹介する前に、これまでの哲学者が考えてきた、これらの問題へのもっともらしい答えを、ざっと見渡してみよう。ただし、ここではあまり、深入りせず、それぞれの立場の単なるスケッチだけしか提供しないということを心に留めておいていただきたい。

*

意識は不死の魂に依存する西洋哲学の父、プラトン(Plato)は、人間というものを、「永遠不死の魂が、必ず死の運命にある肉体に閉じ込められた存在である」、と論じたことで広く知られている。プラトンはまた、イデア(idea)は、我々の肉体が存在しているこの世界とは別の、イデアだけの世界に存在し、それらは永遠であるとも言った。このようなプラトンの考え方(Platonic views)は、後に、新約聖書に組み込まれ、古典的ローマカトリックの魂(soul)についての教えの基となっている。意識の根源には物質世界には存在しない不死の魂がある、という信仰は、数多くの宗教に広く共有されている。

*これが一番安定した考え方なんだろう。何と言っても強力。

近代に入ると、デカルトが、「延長するもの」(res extensa)、例えば、物質としての実体を持った神経や筋肉を動かす動物精気(animal spirit)、すなわち現代科学では明らかになっている神経や筋肉の電気化学的な活動のこと、と「思惟するもの」(res cogitans)、すなわち、思考する実体、とに区別を付けた。デカルトは、res cogitans は人間に特有のもので、それが意識になるのだと唱えた。デカルトがこのように全ての存在をこのふたつのカテゴリーに分類したことが、まさに精神物質二元論(dualism)とよばれるものである。それほど厳格でない二元論は、すでにアリストテレス(Aristotle)や、トーマス・アクゥィナス(Thomas Aquinas)によって提唱されていた。現在の最も有名な二元論支援者は、哲学者カール・ポパー(Karl Popper) と、ノーベル賞を受賞した神経生理学者、ジョン・エックルス(John Eccles)だろう。

*20年前、「エックルズ先生も、歳をとって、死後のことを考えると、無神論的唯物論ではきついのだろう、歳をとればそんなものだ」、といった感じの文章さえあった。ポパーは三世界論だし、その中の意識経験についても、単純に精神世界のことを言っているのではないように思う。極端に言えば、物質世界と脳・意識と文化の三者が共進化する世界観といえばいいのだろうか。脳と意識を特に区別しているとも思えなかったけれど、私の考え違いか。物質世界と、個人精神内界と、人類が共有する文化の総体、この三者の関係といった感じのことだったように記憶している。脳と心の問題についてはどのように言っていただろうか?

二元論は、論理上一貫している一方、原理主義的で言葉どおりの二元論は、科学的な見解からすると不満が残る。特に面倒なのは、魂と脳とがどのように相互に影響をあっているのかという問題である。どうやって、どこで、その相互作用は起こるのか。おそらく、この相互作用は物理学の法則と両立していなければならないだろう。ところが、もしそのような相互作用を仮定すると、魂と脳の間でのエネルギーの交換がなくてはならないことになる。さらにそのメカニズムも説明されねばならない。これらは非常に問題である。また、二元論によると、魂の一時的な宿主である肉体が亡んだとき、すなわち、脳が機能を停止したとき、一体、何がこの不気味な存在である魂に起こるのだろうか。幽霊のように、超空間を漂うとでもいうのだろうか?

*