気分変調症について 黒木俊秀

大変すばらしい論述で、参考になります。

*****

精神療法第32巻第3号

うつ病態の精神療法気分変調症

-精神療法が無効な慢性“軽症”うつ病?-

黒木俊秀

I 気分変調症という病名は馴染みにくい

正直、そう思います。

本号の特集「うつ病態の精神療法」では,「逃避型」「未熟型」「若年性」「恐怖症型」など,現代の日本社会におけるさまざまなうつ病のサブタイプをとりあげているが,これらの病態はいずれも重症化しないものの慢性的な経過をたどりやすい点で,世界標準の診断名である「気分変調症」と重複する。しかし,気分変調症という診断名は,DSM-Ⅲ(APA,1980)において感情(気分)障害のカテゴリーに位置づけられて以来,四半世紀以上を経た今もわが国の精神科臨床にはいまだ定着していないのではないかと思われる。それは,同じくDSM-Ⅲにおいて新たに登場し,いまや広く人口に膾炙するようになった「パニック障害」や「外傷後ストレス障害(PTSD)」,あるいは「社会不安性障害(社会恐怖)」などの病名と比べると対照的である。精神医学の専門誌でも,うつ病の特集は頻繁にあっても,気分変調症にスポットを当てた特集は稀ではないだろうか(欧米においても chronic depression の特集号で扱われることが多いようである)。

定着・浸透しないのには理由があるだろうということで、次のような話に展開します。

必ずしも操作的な診断基準に厳密であることを要請されない臨床の現場では,とりあえず「うつ病」という包括的な病名をつけておけば事足りるという事情もあろう。しかし一方では,「うつ状態」ではあっても「うつ病」と診断をつけるにはどうかと思う,とはいえ「軽症うつ病」というほどには治りやすくはなく,年余に及ぶ経過をたどっており,治療者にしてみればむしろ重い症例をみた際,いまだ旧来の「抑うつ神経症(depressive neurosis)」や「抑うつ性人格(depressive personality)」の診断のほうが患者の見立てに適していると考えながら,あえてカルテの保険病名欄には「気分変調症」と表向きの診断名を記す精神科医も少なくないのではないだろうか。

そう思います。

よく知られているように,DSM-Ⅲの作成にあたっては,1970年代までの力動精神医学の語法から身体医学的(いわゆる生物学的精神医学の)語法への転換が意図されたが,いくつかの妥協も余儀なくされた。結果的には,病因論を一旦棚上げにして,従来の精神疾患の分類カテゴリーに変更を加えることで,その生物学的基盤を示唆するに止める,すなわち薬物療法の対象となることを示すという方針がとられた。気分変調症(性障害)においては,慢性に経過し,しかし「大うつ病」の診断基準を満たすほど重症ではない抑うつ症候群をすべて包含しながらも,「いわゆる抑うつ神経症」という但し書きを付けるという,いわぱ場当たり的な処置がとられたようにみえる。これに対しては,「心因性あるいは神経症性の感情障害あるいは感情障害の神経症的部分については,わずかにDysthymiaという軽症型の記述概念で暗示するに止めている」と笠原(1991)が批判した通りであろう(気分変調症の概念確立に貢献したAkiskal(2001)自身は,笠原による日本のうつ病患者の記述にも注目していた)。その後,DSM-Ⅲ-R(APA,1987),DSM-IV(APA,1994)と改訂を経るに従い慢性化,あるいは部分寛解した大うつ病や双極性障害は含まれないようになったが,最初にDSM-Ⅲにおいて大うつ病の除外診断かのような曖昧な診断基準が提示されたおかげで,日本の精神科医にとって気分変調症の概念がいささか馴染みにくいものになってしまったことは否めない。

そうです。

そもそも,なぜdysthymiaの邦訳が「気分変調症」なのであろうか。dysthymiaとは,語源的にはギリシャ語で「機嫌が悪い・気持ちがふさぐ」ことを意味し(Hippocratesによるメランコリー気質の記載にまで遡るらしい),1863年にKahlbaumがメランコリーの慢性型として記述したのが最初であるという(Freeman,1994)。ならば,「気分変調」の字義が「気分が乱れている」というニュアンスを与えるよりは,気分循環症cyclothymiaと対照をなすために「気分低調症」や「気分不調症」,あるいは「うつ停滞症」としても良かったのではないだろうか。邦訳にあたってどのような経緯があったかは不明だが,Schneiderの高弟,Weitbrechtが1950年代に提唱したendoreaktive Dysthymie に対してすでに「内因反応性気分変調症」の訳語があてられていた(「気分失調症」!とも訳された)ことを受け継いだのではないかと推測する。

気分低調症は分かりやすいですね。

夭逝した精神病理学者,樽味(2005)は,今日の青年期うつ病にみてとれる不全感と倦怠,回避と他罰的な感情が,従来の執着気質を病前性格とする中高年層の「メランコリー親和型」うつ病とは異質の精神病理より構成されることを指摘し,「ディスチミア親和型」うつ病と命名した(気分変調症に併発したdouble depressionのことではない)。これは,同様の非典型的なうつ病に対して提唱された「逃避型」あるいは「未熟型」うつ病の概念とも重なるが,うつ病患者に対するより洗練された臨床上の要請として(それらの患者に休養と服薬を勧めるだけではしばしば慢性化し,それこそ気分変調症へと「くすんでゆく」ことを樽味は看破した),従来の「メランコリー」に対比させて,DSMのdysthymiaという用語を利用したものである。樽昧の命名にはわが国の精神科医がdysthymiaという言葉によって喚起するいメージ(ある種の「弱力性」を示唆する)がよく反映されている。それは,前述したような,「うつ病」よりもいまだに「抑うつ神経症」や「抑うつ性人格」の診断名のほうがしっくりとくると感じる臨床現場の感覚にも通じている。

そうかな?

本稿では,まずDSM体系の枠組み,すなわち標準的な精神医学の範疇において,dysthymia概念の登場以降,明らかになった病態の輪郭とその治療選択について概説する。そのうえで,われわれの日常臨床の現場に視点を据えてdysthymiaに対する精神療法の在り方を論じたいと思う。著者自身は,dysthymjaは「ディスチミア」と英語読みするほうが適切と考えるが,ここでは教科書的に「気分変調症」の呼称で統一しておく。結論を先に述べると,現在の操作的診断基準に従って臨床の現場より抽出される気分変調症は大うつ病やパーソナリティ障害と明瞭な境界線を描き得ず,さまざまな異種の障害や問題を背景にした症候群に違いない。しかしながら,その中核群は,恐らくは内因性感情障害と生物学的に共通する素因を有すると考えられ,決して「軽症」の抑うつ状態ではない。このことをまずは肝に銘じて患者と対峙すべきであろう。

「dysthymiaの中核群は,恐らくは内因性感情障害と生物学的に共通する素因を有すると考えられ,決して「軽症」の抑うつ状態ではない。」ということで、考えてみましょうということになります。

Ⅱ 気分変調症の概念はいかに生じたか-Akiskalの研究より-

やっぱり、アキスカル先生。

Akiska1(2001)によれば,気分変調症の概念は決して目新しいものではなく,すでにKraepelinが生涯続く抑うつ的な気質が躁うつ病と関連することを認めていたという。その気質は,躁うつ病患者家系の非発症者にみられ,また躁うつ病患者の病前にも観察されることを指摘していた。しかし,その後,そのような持続性の非精神病性うつ状態は,抑うつ神経症あるいは抑うつ性人格と呼称され,神経症もしくはパーソナリティ障害圏内の病態に長く位置づけられてきたことは周知の通りである。これに対して,Akiskalら(1978)が,1970年代にテネシー州メンフィスにおいて抑うつ神経症と診断された患者の詳細な追跡研究を行った結果,従来の抑うつ神経症の疾病概念を覆す注目すべき結果が得られた(といっても,当時,大抵の臨床医は薄々感づいていたことであったが)。すなわち,3~4年後の再評価時には36%がメランコリー型うつ病を発症し,さらにその半数(全体の18%)が双極性障害へ診断が変わっていた。一方,性格的な特徴が引き続き認められた者(すなわち抑うつ神経症)は24%に過ぎなかった。それゆえ,「神経症性うつ病の概念を診断として用いることは臨床的にはもはや意味がない」と断じた。この他にも抗うつ薬に対する反応性,感情障害の家族歴,REM睡眠潜時などの生物学的指標等において内因性の感情障害と同様の傾向を示すことを明らかにし,それまでの内因性うつ病対神経症性(心因性)うつ病という二項対立的な診断分類に異議を唱えた。以上のように,Akiskalは,慢性軽症うつ状態と内因性感情障害が生物学的に連続している可能性を主張したのである(彼-内戦が勃発する前にレバノンから米国に移住した精神科医である-はKraepelinismの継承者であると自認している)。一方,DSM-Ⅲでは,Akiskalらの研究成果を受けて,慢性軽症うつ状態に対して気分変調症性障害の診断名を冠し,感情障害のカテゴリーに含めたものの,前述したようにかなり包括的な診断基準を提示してしまった。そのため,気分変調症にはさまざまな異種の疾患が含まれてしまうことが指摘された(古川,1998)。

「慢性軽症うつ状態と内因性感情障害が生物学的に連続している可能性」です。

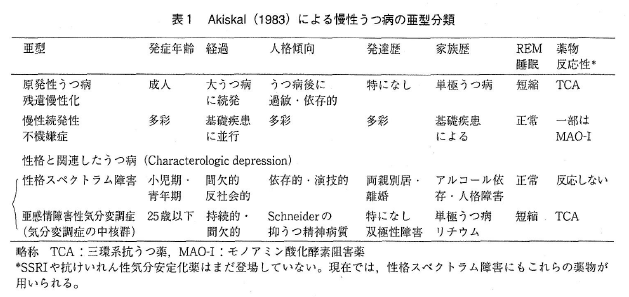

そうした批判に答えるために,Akiskal(1983)は,慢性うつ病の亜型分類を提唱し,そのなかで彼の考える(狭義の)気分変調症の概念を改めて強調した(表1)。それによると,慢性軽症うつ状態のうち,原発性の大うつ病や感情障害以外の精神障害,あるいは難治性の身体疾患に続発したうつ病態を除外した一群であり,典型的には思春期から青年期早期かけて徐々に発症し,数年の経過を経た後,大うつ病エピソードが重複する。しかし,大うつ病が軽快しても,病前の抑うつ状態に戻るだけである。こうした患者の大部分(慣習的に‘characterologic depression’と呼称している)は薬物療法に反応しにくいと指摘されてきたが,Akiskalは薬物反応性の相違からさらに2つの亜型に分類した。そのひとつは,性格スペクトラム障害(character-spectrum disorders)であり,この群の患者は薬物療法によって目ぼしい効果が得られず,うつ病エピソードが併発してもメランコリー型の特徴を示さない。むしろ,依存性,演技性,反社会性,あるいはシゾイドなどのパーソナリティ障害の傾向が認められ,薬物やアルコールに依存する傾向もあり,家族内にも同様の傾向がみられる。他方は,亜感情障害性気分変調症性障害(subaffective dysthymic disorders)と呼ぶー群であり,抗うつ薬や気分安定化薬に反応するが,時に軽躁状態が誘発される。双極性障害の家族歴もしばしば認めることから,この群の一部は双極性障害と生物学的背景を共有するとAkiskaiは考えた。Akiskalの主張を受け入れてDSM-Ⅲ-R(APA,1987)およびDSM-Ⅳ(APA,1994)では,早発性(early onset)と晩発性(late onset)の2つの亜型分類を設けたが,代わりにペシミズム,失快楽,罪悪感といった認知的症状,すなわち神経症的な表現は弱くなった。DSMⅣでは付録に診断基準の代案(表2)を収載し,代案の表現のほうが「気分変調症の特徴を表しているようである」として,議論が紛糾したことを匂わせている。

そうです。

表2

Akiskal(1983)による慢性うつ病の亜型分類

DSM-Ⅳ(APA,1994)の付録に収載された気分変調症性障害の診断基準Bの代案。

本文の診断基準よりも「気分変調症性障害の特徴を表わしているようである。しかしながら,これらの項目が気分変調性障害の公的な定義に採用されるためには,それを裏付ける証拠がさらに必要である」とコメントされており,症状によって気分変調症を特徴づけることの難しさを物語っている。

2年間の抑うつ期問中に以下の3つ,またはそれ以上が存在する。

1)低い自尊心または自信,または不適格であるという感覚

2)ペシミズム,絶望,または希望を失っている

3)全般的に興昧や喜びを失っている

4)社会的なひきこもり

5)慢性的な倦怠感,または疲労感

6)罪悪感,過去をくよくよ考える

7)苛立ちの自覚,または過度の怒り

8)低下した活動性,効率,生産性

9)思考の困難か集中力低下,記憶力低下,または決断困難に反映される

Ⅲ 気分変調症は,性格か,病気か

その後の気分変調症の研究の成果は,おおむねAkiskalの見解を支持している(The WPA Dysthymia Working Group,1995;古川,1998;Akiskal,2001)。操作的診断基準を用いた疫学調査では,一般人口における有病率は約3%であり,大うつ病と同様,女性に多い。大うつ病の併発はきわめて高率であり,実に90%を越える患者がいずれかの時点で大うつ病を重複するという。この傾向は,早発性の気分変調症患者に強い。身体症状を訴えて,プライマリケアを受診する患者の中にも気分変調症は多く紛れており,慢性疲労症候群や筋線維症のような機能的身体症状群(心身症)を併発するものが多いことも明らかになった。一方,パーソナリティ障害も高率に併発しやすく,その率は大うつ病よりも高いと報告されている。注目すべきは,気分変調症が決して「軽症うつ病」ではなく,重大な社会機能の障害を生じるという点であろう。それは大うつ病単独の患者よりも重いとする報告もあるし,double depressionの患者の回復は大うつ病単独の患者よりも芳しくないことが指摘されている。無論,予後は良いとはいえず,大部分の患者の症状が自然軽快することはないとされる。

予後は良いとはいえず、ということです。

以上のように,抑うつ神経症や抑うつ性人格に代わる疾患概念として登場した気分変調症であったが,現在に至るも,大うつ病およびパーソナリティ障害との境界は明確にはなっていない。とくに後者は早発性気分変調症との鑑別が実際上は困難であり,そもそも両者を区別することに意味があるのかという議論も生じた(古川,1998)。DSM-IV(APA,1994)では付録に抑うつ性人格障害の研究用基準案も掲載し,一応の区別を示唆しているが,「(気分変調症の)人格障害の特徴を評価することが困難である」と認めざるを得ない。結局のところ,気分変調症とは異種の病態を背景にした慢性抑うつ症候群としか語れないことになるが,このようなことは操作的診断基準に依拠する限りは常に起こりうるものであろう。

「気分変調症とは異種の病態を背景にした慢性抑うつ症候群としか語れないことになるが」ということで、ここからまた議論が始まるわけです。

Akiskalも,そのようなジレンマを強く感じているのであろうか,さらに多くの生物学的指標を取り込んで,気分変調症をより生物学的な感情障害のスベクトラムのなかに位置付けようとしている(Niculescu&Akiska1,2001)。とくに近年の彼は,‘soft bipolar spectrum’の概念によって,躁うつ混合状態や抗うつ薬による躁転,あるいは非定型うつ病のみならず,情緒の不安定性で特徴付けられる境界性パーソナリティ障害までも双極性障害と生物学的に連続する広範なスペクトラムに包含しようとしており(Akiskal,2005),うつ病親和的な性格(character)も生物学的な気質(temperament)に起因するとみなすことで「性格か病気か」の命題を乗り越えようとしているようにみえる(他方,幼小児期の喪失体験や養育環境の影響を無視しているわけではない)。それには,1990年代以降,パーソナリティ障害の治療にも選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)や抗けいれん性気分安定化薬が広く用いられるようになったことが影響しているのかもしれない(したがって,薬物反応性の有無による気分変調症の亜型分類は修正された)。

どのように理解したらいいかも、難しい。

いずれにせよ,Akiskal(2001)が再三強調する典型的な気分変調症(先に亜感情障害性気分変調症と呼んだ亜型を最近ぱ‘lethargic’もしくぱ‘anergic’typeと呼んでいる)とは,Schneider(1934)が抑うつ精神病質depressive Psychopathieとして記述した常に陰うつで,悲観的に考え,自分を責め,何事も楽しむことのできない厭世的・懐疑的な人物像と等しく,生物学的にはKraepelinが着目したようにメランコリー型大うつ病や双極I型障害と共通する素因がパーソナリティ的特性として表現されたものである。彼らは,堅苦しく,生真面目で,融通が利かず,抑制の強い人たちであり(Schneider(1934)は,同時に易刺激的で不機嫌なタイプや邪推深く関係妄想を抱きやすい夕イプもあることを指摘しているが),自我の発達が未成熟なパーソナリティ障害とは本来区別されるという。なお,Akiskal(2001)は,Tellenbachのメランコリー親和型性格や下田の執着気質にも無私のごとく仕事に没頭する点において気分変調症と共通する要素を認めているふしがあるが,この点についてはわが国の精神科医とは見解が異なる(最近,津田(2005)がうつ病とパーソナリティの関連についてAkiskalのsoft bipolar概念に言及している)。

なるほど。

IV 気分変調症に対する精神療法は無効か

無効ということはないだろうけれど。

その概念には不明瞭さがいまだ残るとはいえ,DSMⅢにおいて気分変調症が感情障害のカテゴリーに位置付けられて以来,その治療は,三環系抗うつ薬,モノアミン酸化酵素(MAO)阻害薬,およびSSRIなどの抗うつ薬による薬物療法が主流である。その有用性は統制された無作為化試験(RCT:randomized controlled trial)の結果からも支持され,ガイドラインは長期間の投与に耐容しうるSSRIを第1選択薬として推奨している(古川,1998;Akiskal,2001)。しかも,気分変調症も大うつ病の場合と同じ程度の十分な用量を投与する必要がある。興味深いことに,benzamide系化合物,amisulpride(欧州で認可されている非定型抗精神病薬)の有効性も報告されており(抗うつ薬と比較して効果の発現が速いらしい),わが国の抑うつ神経症の臨床では同じ化合物に属するsulpirideがお馴染みであったことが思い起こされる(Akiska1,2001)。

効く薬もあるということ。

一方,気分変調症に対する精神療法単独の有効性については,否定的な研究結果が多く,とくに薬物療法と比較した場合に劣性は明らかである。しかし,それは必ずしも心理社会的介入を否定するものではない。実際,薬物療法が有効とはいっても,抗うつ薬による気分変調症の寛解率はせいぜい50~60%であることを考えると,とくに治療抵抗性症例において心理社会的な支持は不可欠である。1995年に世界精神医学会のワーキンググループが発表した論文では,そのことを踏まえて,気分変調症に対する心理社会的治療は単独よりも抗うつ薬と併用しながら用いるべきであると提言している(The WPA Dysthymia Working Group,1995)。

抗うつ薬と併用しながら、ですね。もともとが長期に渡る疾患ですから、簡単にはいきません。

ところが,薬物療法と精神療法の併用が薬物療法単独よりも果たして本当に有効なのかについて,近年の研究は懐疑的なデータを示している。AmowとConsantino(2003)は,気分変調症に対する薬物療法と精神療法の併用効果について検討した4つの研究を紹介しているが,なかでももっとも規模が大きい研究は,Browneら(2002)が報告した700名を超える気分変調症患者に対するsertraline(日本は未認可のSSRI),12週間の対人関係療法,および両者の併用療法のRCTである。対象患者はプライマリケアを受診した者から組み込まれ,1/3がdouble depressionであった。治療は6ヵ月間実施され,以後,18ヵ月間の自然経過が評価された結果,治療終了の6ヵ月の時点で反応率は対人関係療法単独が47%,sertraline単独が60%,両者の併用が58%であり,2年の時点でも同様の傾向を認めた。この他に比較的小規模な研究結果(併用されたのは,対人関係療法,グループ認知行動療法,認知対人関係グループ療法など)とも併せて,ArnowとConsantino(2003)は,抑うつ症状の軽減に併用療法が確かに優れているとはいえないけれども,脱落率や機能的改善,あるいは治療抵抗性症例に関しては,なお併用療法の有用性を示唆している。

厳しいですね。

気分変調症の精神療法研究の第一人者であるMarkowitzら(2005)も,大うつ病を重複していない‘pure’な気分変調症患者に対する対人関係療法,短期支持的精神療法,sertraline,およびsertralineと対人関係療法の併用療法の効果を比較したが,やはりsertrahe単独と対人関係療法との併用療法との間に有意の差は認められなかった(反応率は56~57%)。ただ併用療法のほうが薬物単独と比較して寛解率がわずかに高いことと対人的機能に改善がみられたことから,「薬物が気分変調症治療の第一段階,精神療法はなお重要な補助的な治療である」と結論している。

こうなると、精神療法とは何か、となりますね。

以上のような,主に北米より報告された研究は,薬物を処方する医師と精神療法を実施する臨床心理士が完全にスプリットした状況下で行われたものであることに注意しておきたい。米国では,大部分の精神療法の担い手がすでに精神科医から臨床心理士,看護師,あるいはソーシャルワーカーヘと移っていることを反映しているのだが,スプリットした治療構造下に薬物療法と精神療法を並行して行っても真の意味での併用療法といえるのだろうかという疑問が起こる。そもそも慢性の経過をたどり社会的機能の低下も深刻な気分変調症に対して期間限定の短期精神療法である対人関係療法や認知行動療法の効果を計ること自体に無理があるのではないか。実は,これらの研究デザインは,米国の医療を支配しているマネジッドケアの現況と深く関わっており,精神療法の併用に関して否定的なデータであるにもかかわらず,なお著者がその有効性にこだわっているあたりに,彼らの苦衷がうかがえる。「マネジッドケアは患者の話をただ傾聴するという精神療法の基本すら認めない」と米国の精神療法家の嘆きは深い(Clements et al,2001)。

期間限定の短期精神療法は当然、dysthymiaとは相性がよくないわけです。

V われわれは気分変調症にいかに対応すべきか

できることも限られていますが。

幸いわが国の精神科医は,まだ薬物療法と精神療法とを一個人の中で統合できる立場にある。佐藤ら(1998)は,気分変調症に対して精神療法が必要な理由について,①高率に併発するパーソナリティ障害への対応,②抗うつ薬の効果が必ずしも十分ではないこと,③病因論的に異種の病態であることを挙げているが,これに加えて気分変調症が決して「軽症」とはいえないことを考慮すると,実際の治療の現場においては薬物療法と精神療法とを切り離して考えるわけにはゆかないであろう。

そうです。

ここでいう精神療法とは,広義のそれを意味し,治療全体の土台をなす非特異的な治療促進因子として機能しうる要素である。とくに強調したいのは,薬物療法を支える基本的な精神療法的態度の重要性であり,現実には治療者-患者関係のありよう(ラポール)が薬物のプラセボ効果として反映される(黒木,2005)。故樽味(2005)は,慢性うつ状態に対する薬物処方が,しばしばさまざまな抗うつ薬と抗不安薬による多剤併用へと発展し,必然的にいわゆる薬理学的彷徨の様相を呈しはじめると,それが患者の心的弾力性の風化を促してしまう(結果として彼らの認知的症状をさらに強化してしまう)危険性を指摘した。それを予防するのが,彷徨の途中に差し挾まれる「精神療法的補完作業」(たとえば,「主役は抗うつ薬ではなく,あくまで受療者自身であること」を躁り返し確認することなど)であると樽味は説いたが,プラセボ効果が精神療法的補完作業を担うと願うことは無理だろうか。いずれにせよ,初診時の処方をめぐる患者との対話において薬物療法が彼らの自尊心をさらに貶めないという処置と確認をしておくことが,その後の薬理学的彷徨の弊害を最小限に食い止めるコツかもしれない。すでに薬理学的彷徨の末に荒野より立ち現われたような患者の場合はどうするか(大学病院では,その種の紹介患者が少なくない)。その場合は彷徨の終結準備,すなわちとりあえず減薬を提案することができるであろう。しかし同時に,これまでの彷徨の遍歴をただの徒労であったと要約せぬこと,薬理学的履歴の調査を患者との共同作業として行うこと,さらに抗うつ薬の減薬・中止に伴う離脱症候群を予防することなどの配慮が必要である(慢性うつ状態に対する薬物療法では,向精神薬の耐性や依存,離脱症状に関する知識を身に付けておきたい)。

まあ、あまり勇ましいことは言えないという現状です。

気分変調症が異種の病態を背景とした症候群であることは,前述した通りであるが,その推定される病因・病態別の治療的対応はまだ確立していない。著者は,意外と先に述べたAkiskalの生物学的な見解が役立つのではないかと考えている。まずは彼が提唱するsoft bipolar spectrumに該当するような症例の存在に注意しておくと良い。その診断と治療に関しては,これまた図らずも,最近,神田橋(2005)が達人の極意を教示しており,是非参考にされたい。氏によれば,双極性障害の患者は「気分屋的に生きれば,気分は安定する」のであり,自己の感情を言語化するような内省行為は不得手である。一方,Akiskalのいう気分変調症の中核群へはどう対応したら良いのだろうか。患者は,下田の執着気質やTellenbachのメランコリー親和型性格に通じる極めて堅苦しい頑固さをパーソナリティ的特性として表現しており,他人との情緒的な交流が苦手である。しばしば過度の責任感を担い,自責的になる。彼らとの面接は重苦しく,治療者に耐え難い閉塞感をもたらすが,そういう場合は「貧乏性ねえ」とやさしく揶揄して一息つく。しかし対話によって喜びや楽しみの感情を誘発しようとしても成功することはなく,事実,彼らは自身の生活においても休息や娯楽,気分転換に馴染まない。ならば,仕事に没頭させ,他には目もくれず,罪悪感を内向させないですむような厳格な生活スタイルを維持できるように環境を整えることが次善の策ではないかと思う。無私・忘我の生活である。しかし,それでは先々なんらかの心身症(仮面うつ病)を起こしてくるのではないかという懸念もある。dysthymiaからalexthymiaへの移行では洒落にもならない。したがって,理念的にはその中間を狙って,自分の心身の状態よりも仕事そのものの意義や価値を彼らが夢中で語り,かつ体への労わりも忘れないという状態を治療目標に描いてみてはどうだろうか。

なかなか。

中核群の患者がSSRIを服用していると,時に職場でのテンションが高くなりすぎて,周囲の人々との衝突が増えることがある。薬物誘発性の軽躁状態であるが,放っておくと自己の地位や既得権に異様に執着しはじめ,被害的,他罰的な言動が目立つようになるので,牽制する必要が出てくる。患者自身も,大抵はその状態を心地良くはないと感じている。自分が怖いという者もいる。自覚的には「躁うつ混合状態」という表現がしっくりとくる様子なのは,SSRIによって心身がバランス悪く駆動されている感覚があるからであろう。これもあらかじめ副作用として生じてくる可能性を言及しておくと,予防しうる。最後に,Akiskalが示唆したように気分変調症は生物学的には内因性感情障害と連続性を有している可能性があるという点を改めて強調しておきたい。したがって,面接の場面でも患者の身体的表現型の評価が重要である。それは,目の輝き,皮膚の色つや,口唇の乾き具合,声の高さ,手掌の発汗,歩き方や立ち居振る舞いなどに現われるので,見逃してはいけない。これらの「生物学的指標」は回復の指標となる。認知的症状や社会的機能の程度ではなく,意識的努力によって変化させがたい指標をもって,病の回復の度合いを測定すべきであると神田橋(1986)も教えている。謝辞:神庭重信教授(九州大学大学院医学研究院)のご助言とご指導に深謝致します。

本当なら樽味先生が書くはずの原稿だったのだろうなあ。

文献

Akiskal HS(1983)Dysthymic disorder:psychopathology of proposed chronic depressive subtype.Am J Psychiatry 140;11-20. Akiskal HS(2001)Dysthymia and cyclothymia in psychiatric practice a century after Kraepelin.J Affect Disord 62;17-31.

AkiskalHS(2005)The dark side of bipolarity:detecting bipolar depression in its pleomorphic expressions.J Affect Disord 84;107-115.

Akiskal HS,Bitar AH,PuzantianvRetal(1978)The nosological status of neurotic depression:a prospective three-to four-year follw-up examination in light for the primary-secondary and unipolar-bipolar dichotomies.ArchGenPsychiatry35;756-766. AmericanPsychiatricAssociation(1980)Diag-nosticandStatistical Manual of Mental Disorders third edition.American Psycatric Press,Washington DC.

American Psychiatric Association(1987)Diag-nosticandStatisticalManuaLofMental Disrders third edition revision.American PsycatricPress,Washington DC. American Psychiatric Association(1994)Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders fourth edition.American Psycatric Press,Washington DC.(橋三郎・大野裕一染矢俊幸訳(1996)DSM-Ⅳ精神疾患の診断・統計マニュアル.医学書院)

ArnowBA,ConsantinoMJ(2003)Effectiveness of psychotherapy and combination treatment for chronic depression.J Clin Psycho 159:893-905. Browne G,Steiner M,Roberts J et al(2002)Sertraline and/or interpersonal psychotherapy for 325 patients with dysthymic disorder in primary care:6 month comparison with longitudina 12-year follow-up of effectiveness and costs.J Affect Disord 68;317-330.

Clements NA,MacKenzie KR,Griffith JL et al(2001)Psychotherapy by psychiatrists in a man-aged care environment:must it be anoxymoron?J Psychother Pract Res 10;53-62. FreemanHL(1994)Historical and nosological aspects of dysthymia.Acta Psychiatr Scand 89(supp1383);7-11.

古川壽亮(1998)気分変調症.(松下正明・浅井昌弘・牛島定信,他編)臨床精神医学講座4気分障害.pp.257-272,中山書店.

神田橋條治(1986)うつ病の回復過程の指標.精神科治療学,3;355-360.

神田橋條治(2005)双極性障害の診断と治療一臨床医の質問に答える一.臨床精神医学,34(4);471-486.

笠原嘉(1991)外来精神医学から.みすず書房.

黒木俊秀(2005)薬物療法における精神療法的態度の基本一処方の礼儀作法-.臨床精神医学,34(12);1663-1669,

MarkowitzJC,KocsisJH,BleibergKLeta1(2005)A comparative trial of psychotherapy and pharmacotherapy for “pure” dysthymic patients.J Affect Disord 89;167-175.

Niculescu AB,Akiskal HS(2001)Proposed endophenotype of dysthymia:evolutionary,chnical and pharmacological considerations.Mol Psychiatry6;363-366.

佐藤哲哉・成田智拓・平野茂樹,他(1998)気分変調症の精神療法.臨床精神医学,27(6);653-663.

SchneiderK(1934)Psychiatrische vorlensungen fur Arzte,Georg Thiemeverlag,Leipzig.(西丸四方訳(1977)臨床精神病理学序説.みすず書房)

樽昧伸(2005)現代社会が生む’‘ディスチミア親和型’・.臨床精神医学,34(5);687-694.

津田均(2005)うつとパーソナリティー.精神神経学雑誌,107(12);1268-1285.

The WPA Dysthymia Working Group(1995)Dysthymia indinical practice.Br J Psychiatry166;174-183.